昨日の記事で、まずレッドストーン回路の基礎をお伝えしました。今回はより高度な制御ができるように、論理素子の作り方を学んでから、実用化していきます。

難しい言葉のように感じますが、例えば「2つ同時にスイッチが押されているときだけ動かしたい」とか、そういう条件によって動作を変えるといったことが目的というだけなので、順番を追って丁寧に見ていけば分かるはずですよ。

目次

レッドストーン回路とは

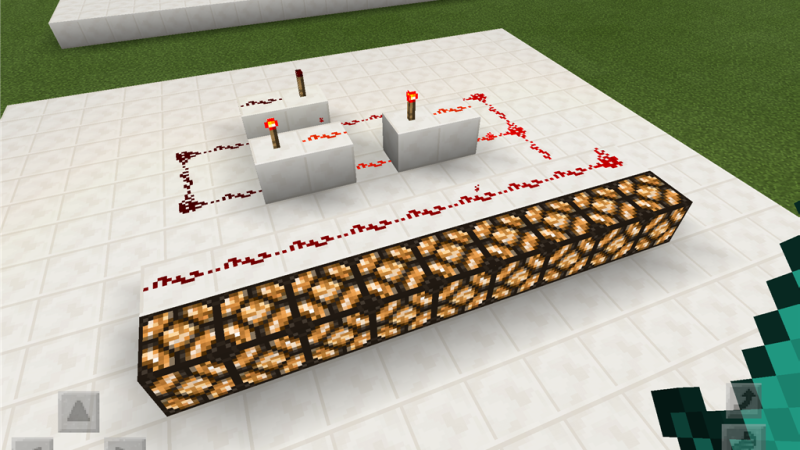

まずレッドストーン回路とは、地中から採掘できるレッドストーンを使う回路です。このように周囲に何かしら影響を与える(例えばレッドストーンランプだと光を与える)出力と、それを制御するための入力、そしてレッドストーンから成り立ちます。

基礎的なことは昨日の記事に書いたので、まず全く分からないかたはそちらからどうぞ。

さて、今回はこれを応用していきます。上では「入力」「出力」で成り立つと言ったのですが、今回はより高度な動作を行わせるために、その間に何かしら挟んでいこうというわけです。

レッドストーントーチ

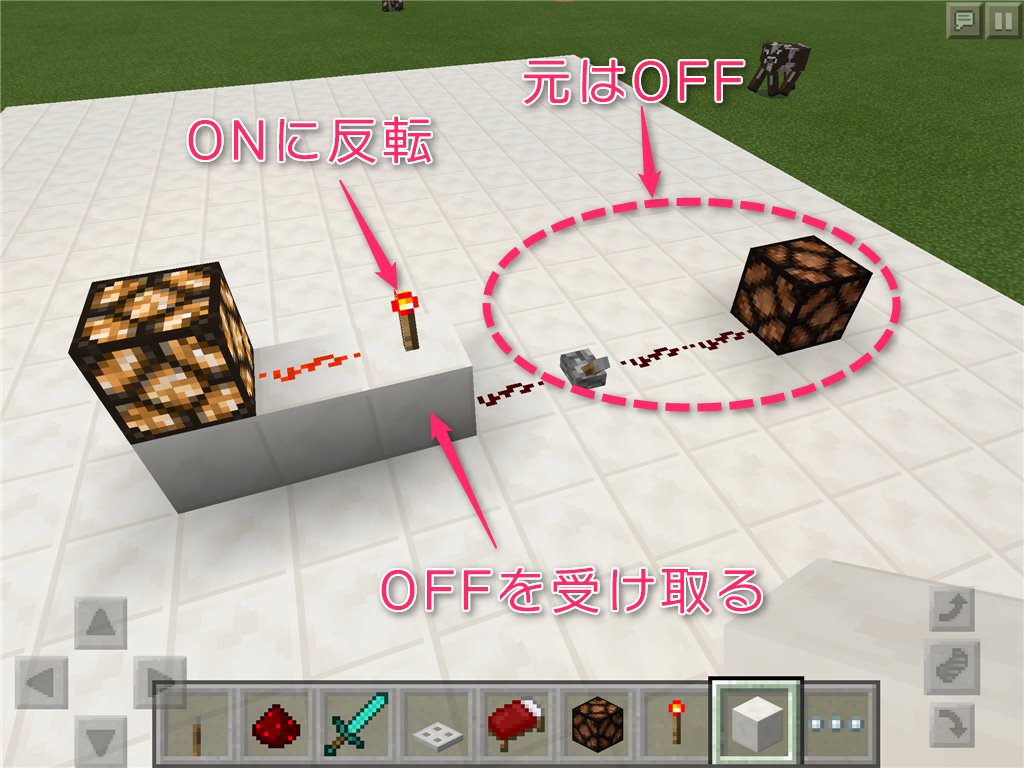

まずレッドストーントーチ(以下RSトーチ)というアイテムについて説明します。簡単に言えば、自分がくっついてるブロックのON/OFFを反転させた信号を出します。

例えばこの回路。右半分は単純なので、すぐお分かりかと思いますが、レバーがON信号を出しており、それがランプに入ることでランプが点灯しています。

一方左半分はというと、まずレッドストーンの下にあるブロックがON信号を受け取っており、それにくっついてるRSトーチは、ONの反対であるOFF信号を出します(つまり動力を流さないということ)。その結果、右半分の反対で、ランプがつかなくなるということ。

ここでレバーをOFFにしてみましょう。当然右のランプは消えますが、左はRSトーチがOFFの信号を反転させるため、ON信号を出し、結果としてランプを点灯させます。先ほどの画像と比べると、どちらも両方のランプが逆の動きをしています。

NOT回路

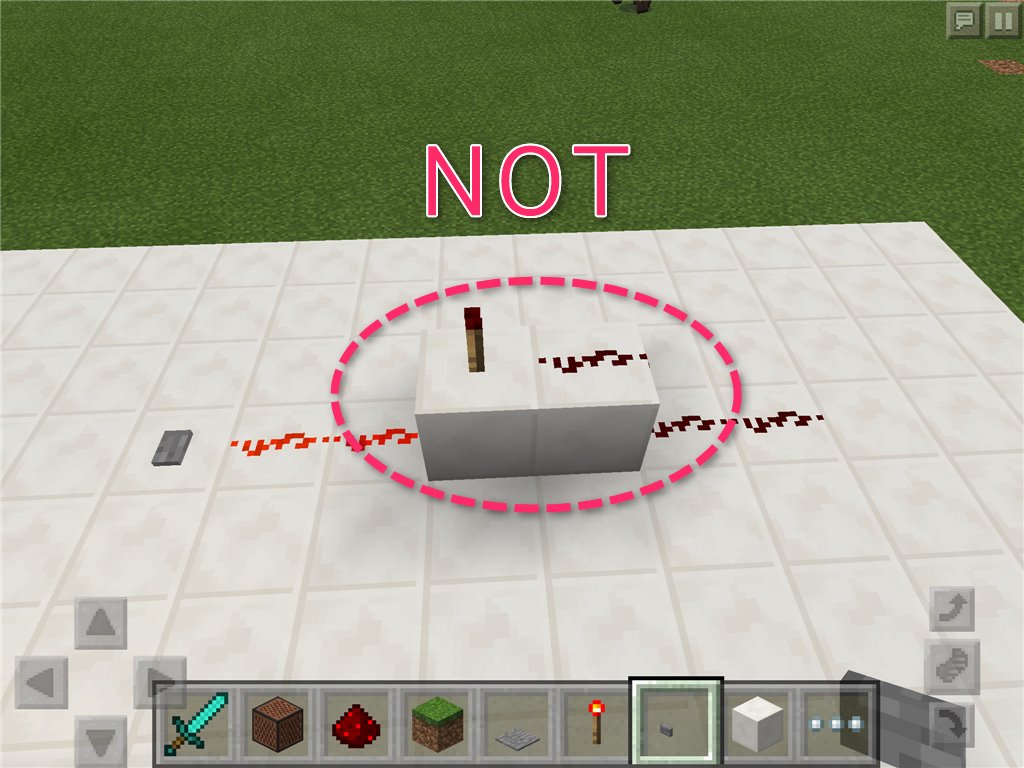

実は上でやったことだけで、もう「論理素子」と言われるものを作ってしまったことになるんですよ。

RSトーチを1本使ったこの回路は「NOT回路」と呼ばれ、入力されたものとは逆の信号を出す役割をします。

NOT回路の実用例

例えば、NOT回路を1つ使用して、このように作ってみます。

これは何かというと、感圧板に乗ってしまうとドアが閉じてしまうという回路です。ここで止まらずに走り抜けるためには、感圧板をジャンプして飛び越さないといけません。プレイヤー向けのトラップなんかに面白そうです。

OR回路

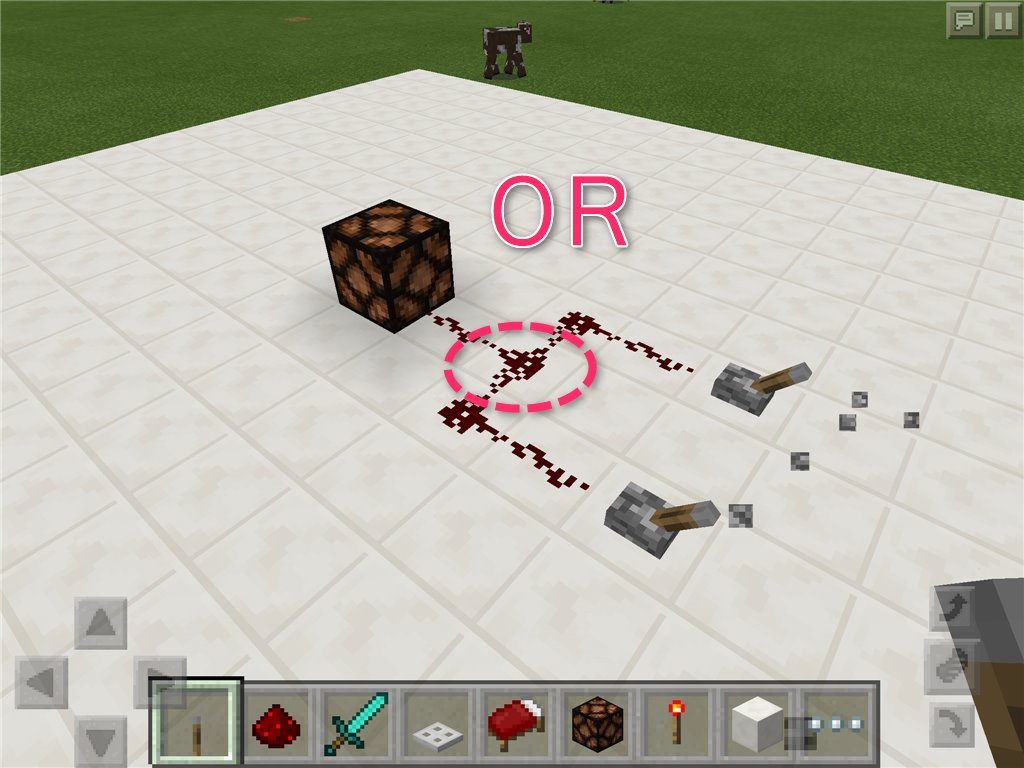

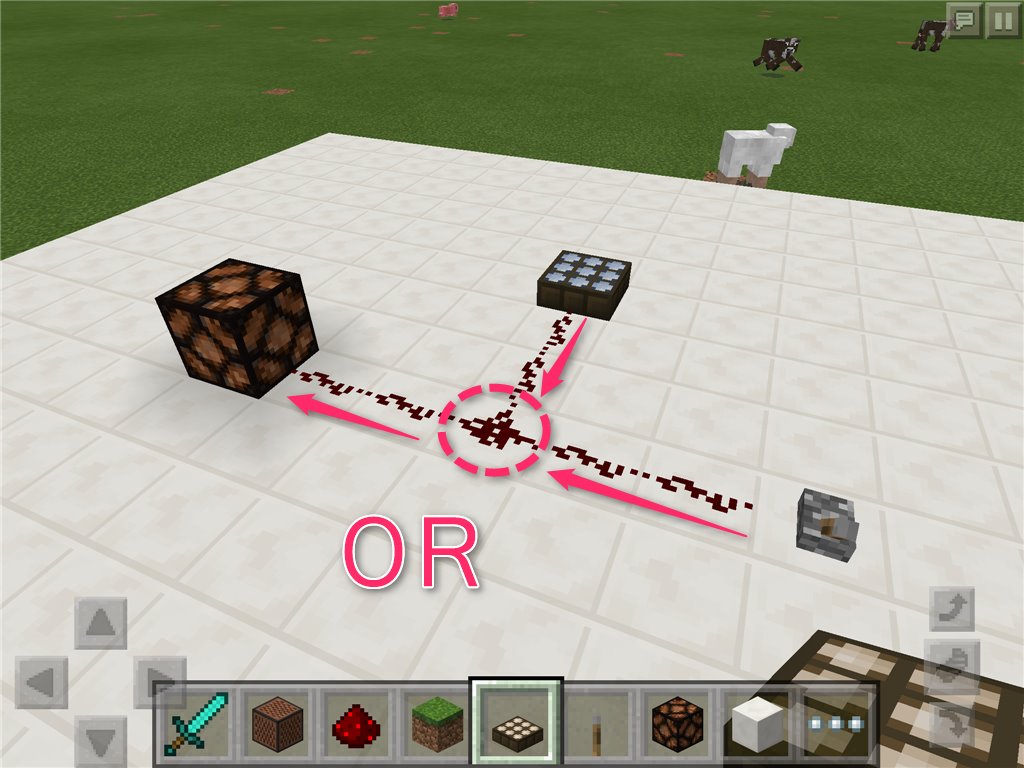

NOT回路は入力が1つでした。今度は2つ以上の入力が必要な論理素子を考えてみましょう。まずはOR回路。なんてことはなく、「2つあるどちらかの入力がONならONを伝える回路」です。

実はRSトーチの出る幕はなく、これで終わり。簡単ですね。だってこれならば、レバーのどちらかがONであればランプにONを伝えられますからね。

OR回路の実用例

単純な目的のためにはあまり使わないような気がしますが、例えばこんなの。

日照センサーは夜モードにしてあります。つまりこれは、「夜である」または「レバーがONである」ときランプが点灯する、という回路です。単純に「夜ならランプが点く」というだけでなく、日中でもランプを点けることができるように対応しているのです。

AND回路

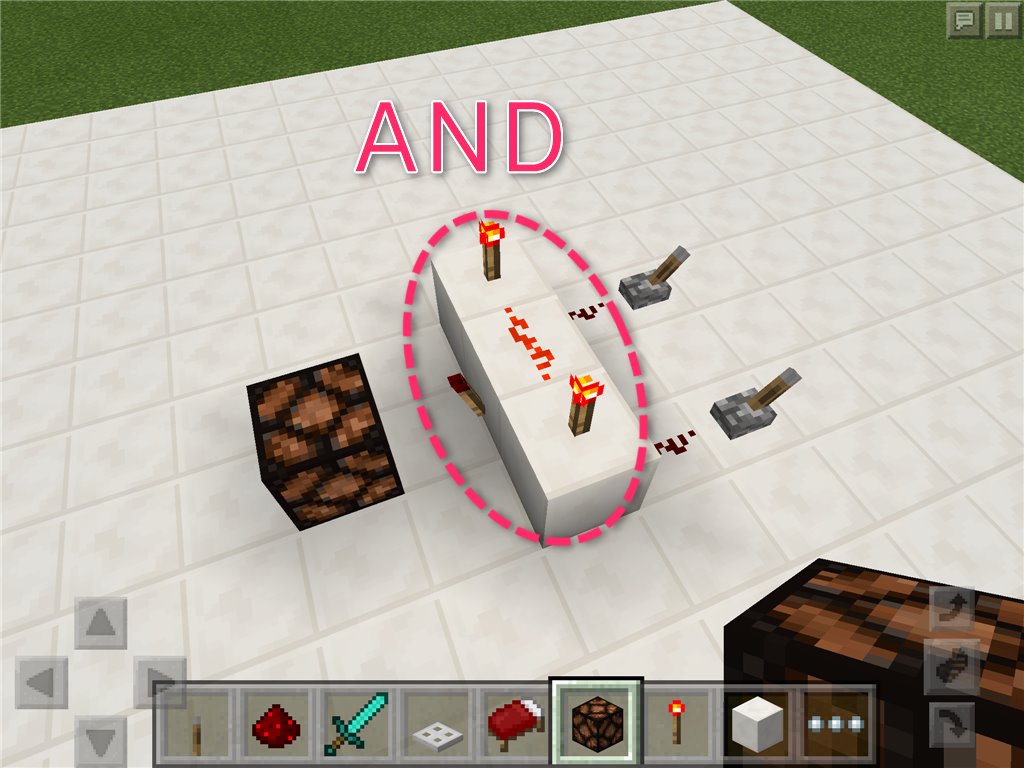

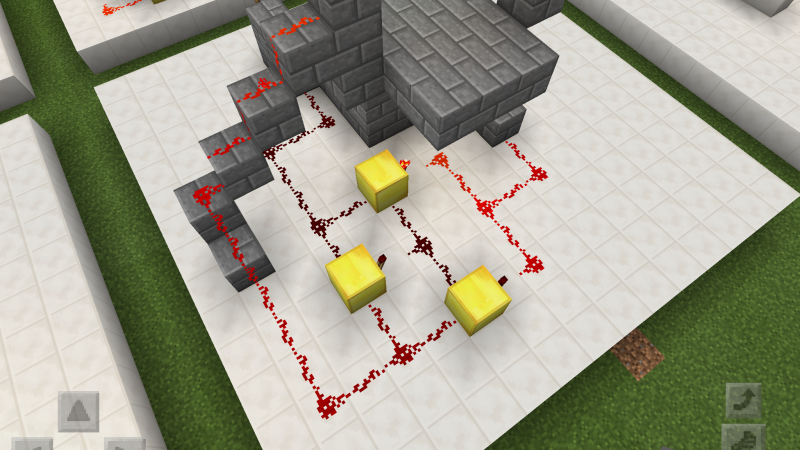

AND回路は、「両方の入力がONならONを伝える回路」です。ちょっと複雑になってしまうので、完成形からご覧ください。

2つのRSトーチをNOT回路のようにブロックの上に立て、そのRSトーチをRSでつなぎます。そしてそのRSのついたブロックの側面にまたRSトーチをつけ、さらにRSの信号を反転させます。

上の画像では、2つのレバーのうち少なくとも1つがONになっていないので、結果としてOFFが出力されています(ちなみに、側面についてるRSトーチは、その先のランプに信号を伝えられます)。

逆に、2つのレバーをONにすると、確かにON信号が出力されます。

なぜこんな構造でAND回路が作れるのでしょうか?順に見ていきましょう。

AND回路の成り立ち

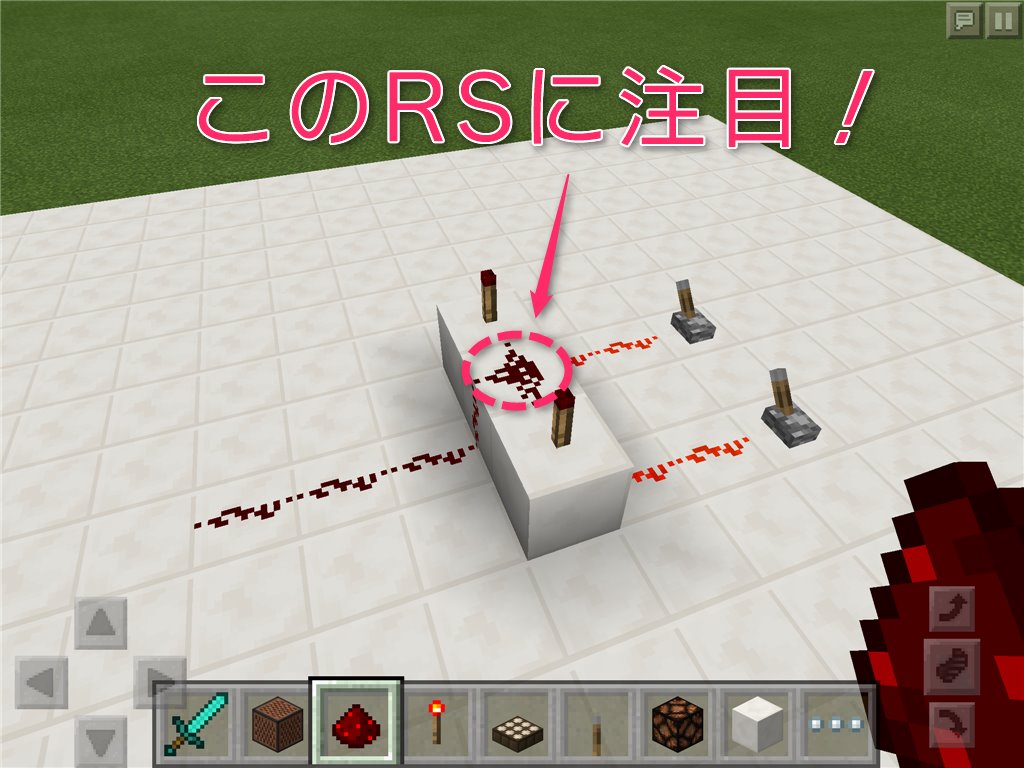

まず側面にRSトーチがついていない段階まで作りました。ここで、真ん中のRSがONになるには、少なくとも一方のRSトーチがONになっていればいいわけですよね(ここでOR回路の考え方が混じっています)。

逆に言えば、真ん中のRSがOFFになるには、両方のRSトーチがOFFであるのですから、両方のレバーがONであるということになります。ということで、「両方のレバーがONのときだけOFFを出す回路」が作れました(実はこれは「NAND回路」という名前があります)。

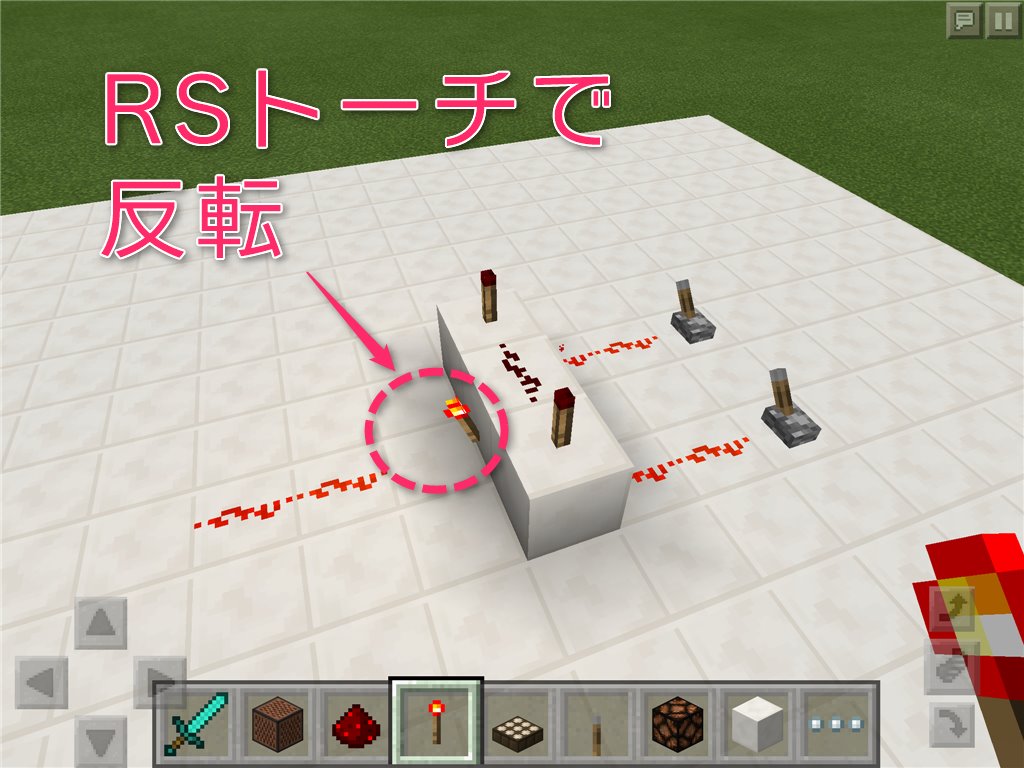

で、AND回路は「両方のレバーがONのときだけONを出す回路」ですから、あとはNAND回路の出力を反転させるために、RSトーチを1個加えてやればいいだけです。というわけで側面に追加して、真ん中のRSの反転を出力します。

AND回路の実用例

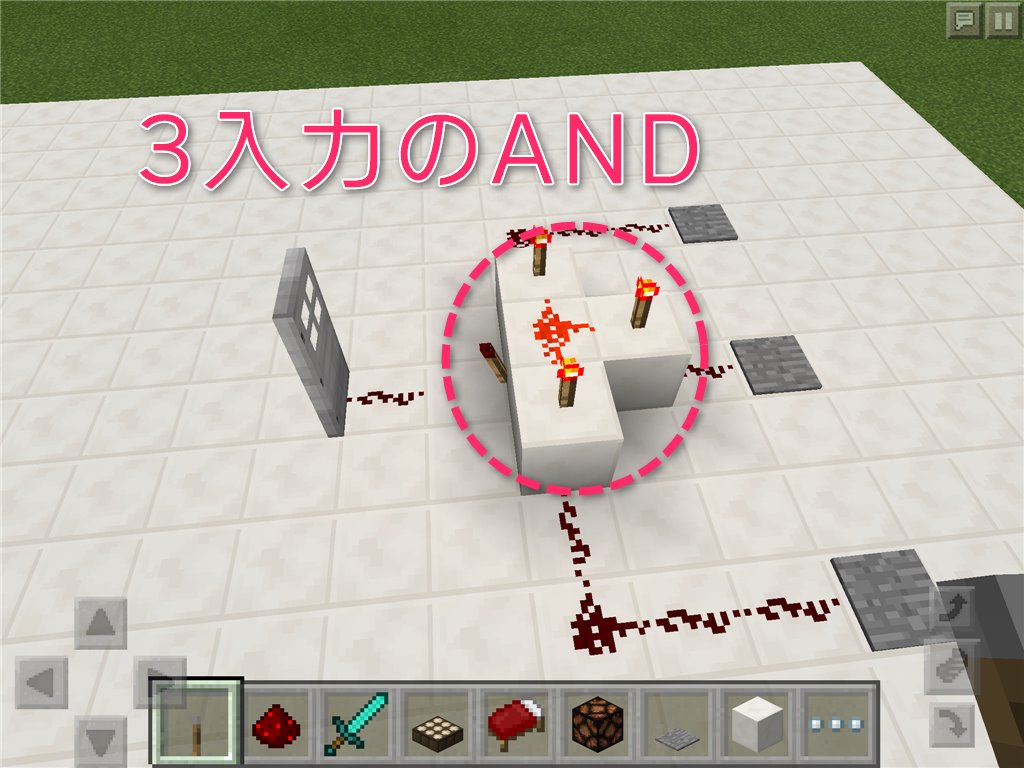

例えばこんな感じに作ってみます。もう1方向にさらにRSトーチを追加することで、「3つの入力がONのときONを出力する」という「3入力のAND」も作れます。

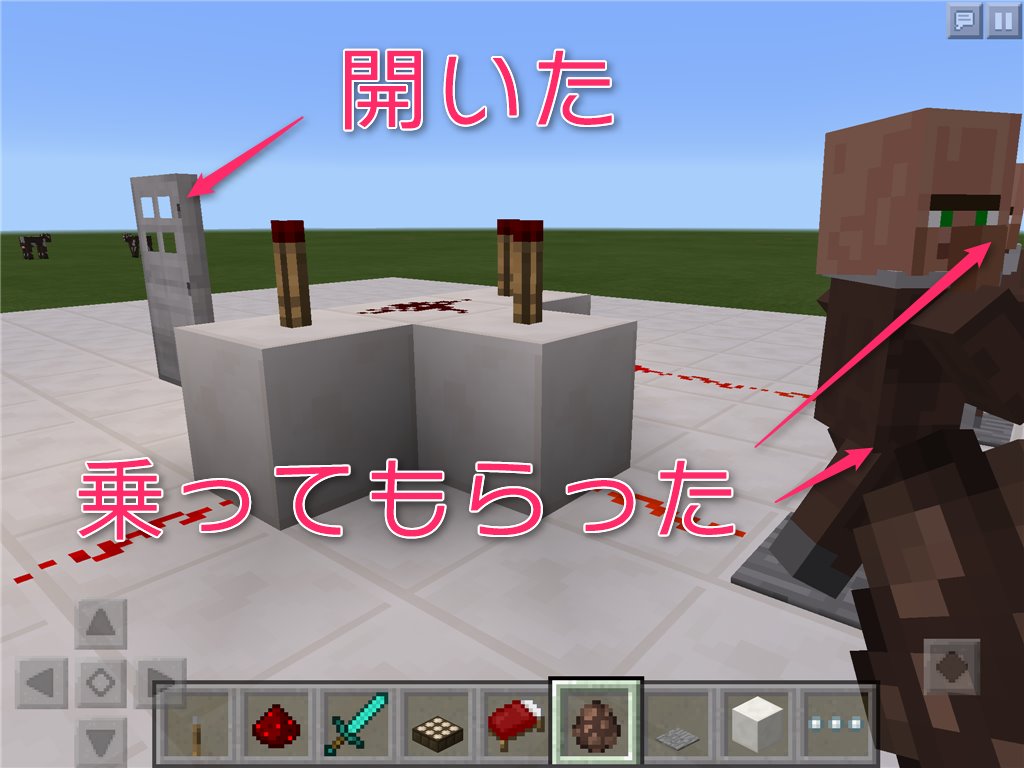

つまりこれは、感圧板に3人が乗っている間ドアが開くというものです。

村人さんに乗ってもらうと、確かにドアが開きました。3つのRSトーチがOFFになるからOFFが出力されるけど、側面にくっつけたトーチによってONに反転させている、ということですよ!

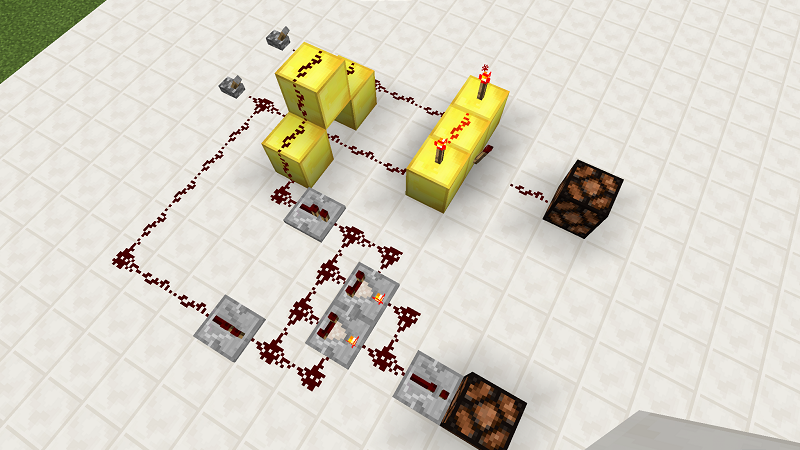

クロック回路

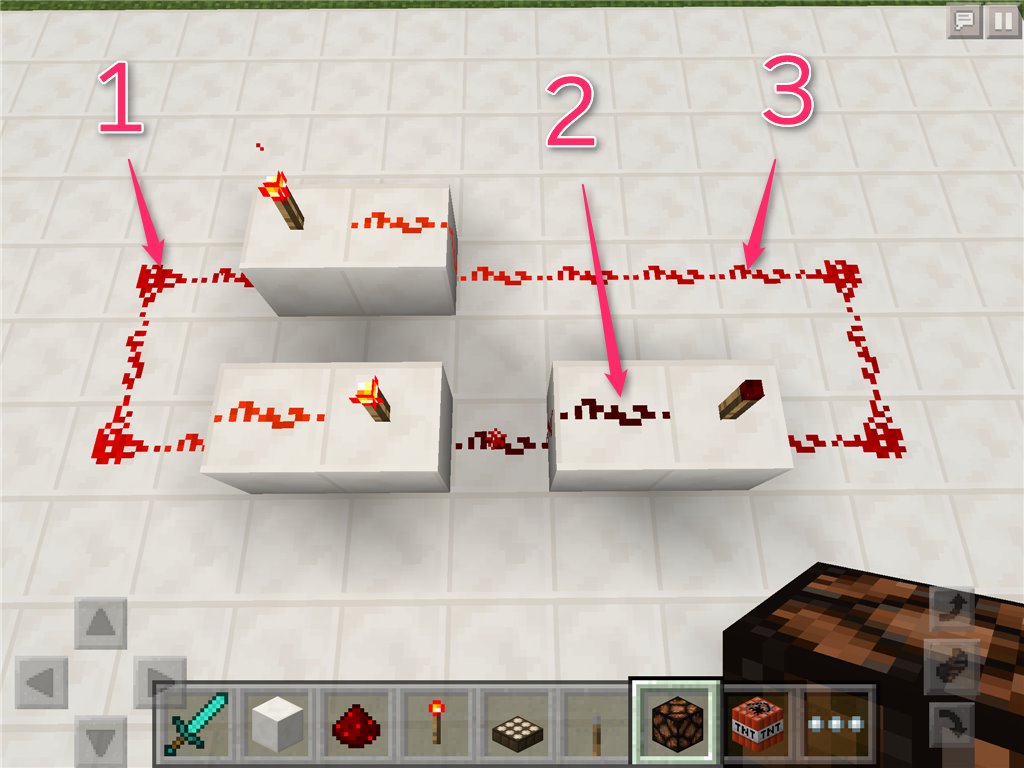

論理素子ではないですが、クロック回路と呼ばれるものを紹介しておきます。これは、NOT素子を奇数個つなげることにより作ります。

で、ここでカンのいい人は気づくかもしれませんが…これは本当は矛盾しているんですよ。

なぜって、例えば「1」の部分がONになったとしましょう。すると「2」のRSトーチはOFFになり、「3」はONで、そして一周回って「1」はOFF……あれ、最初に「1」の部分がONになった場合を考えてたのに「1」がOFFって矛盾してますよね。

というわけで成り立たないのかと思いきや、確かにこの回路は存在するわけです。するとどうなるかと言うと、ONとOFFどっちを取ればいいかわからないわけですから、ONとOFFが点滅するようになります。

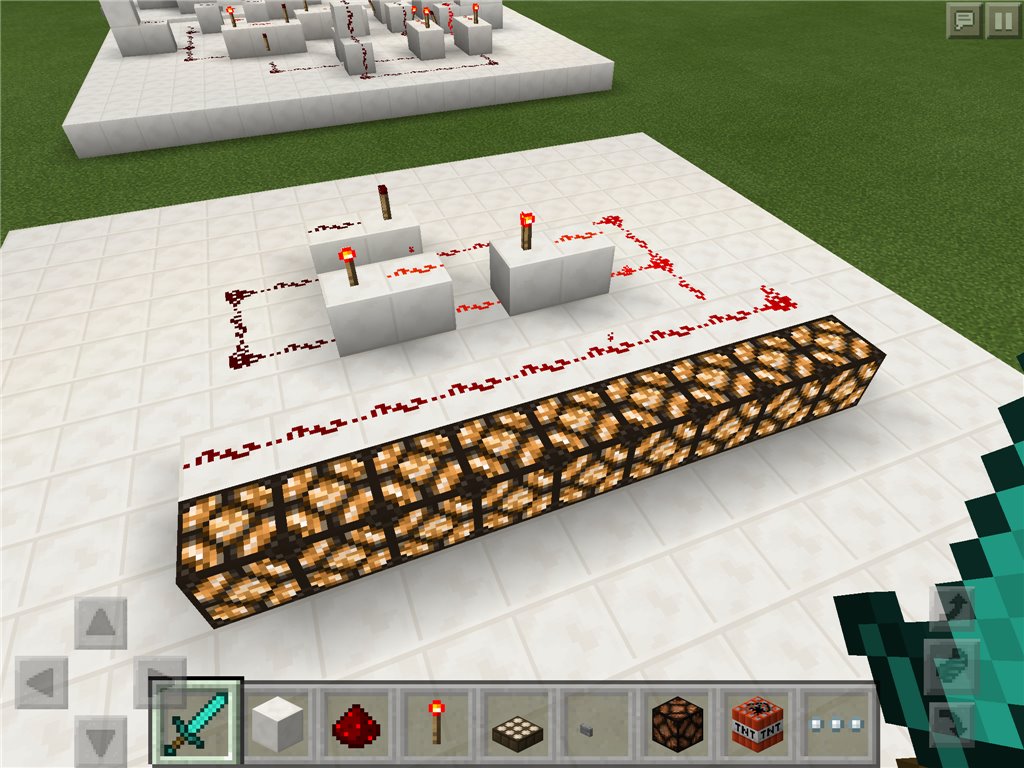

クロック回路の実用例

点滅するので、この環からRSをランプまで引き込んで来れば、電飾になります。ちょうどイルミネーションなんか作るといい季節かもしれません。

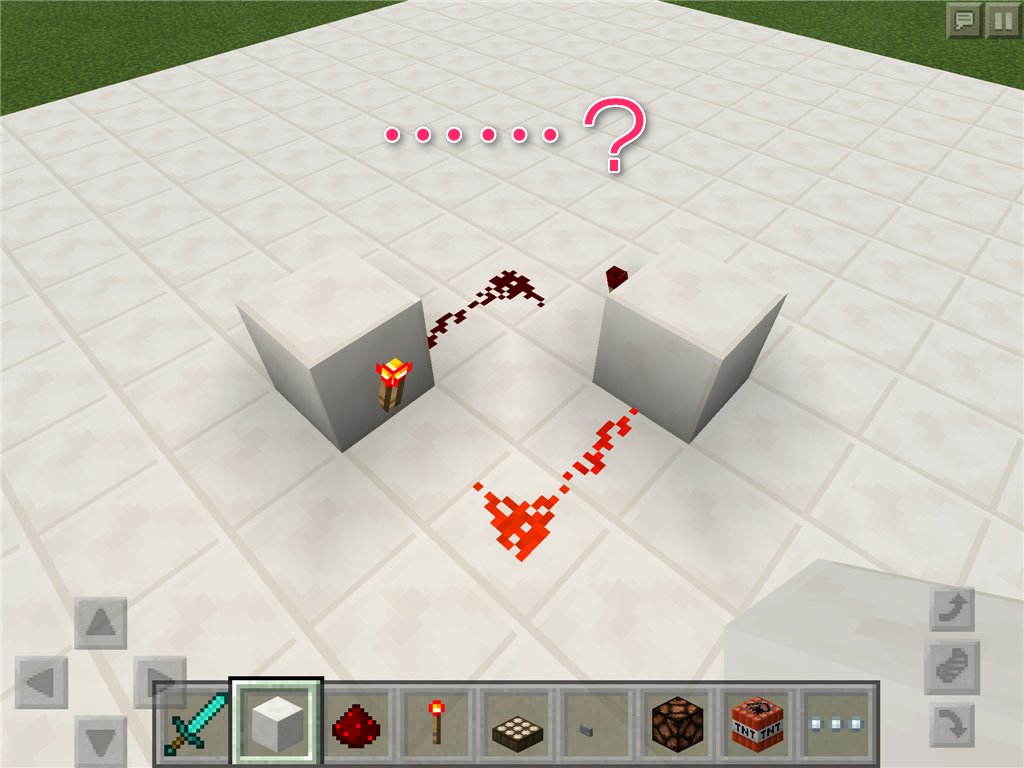

1個のNOTでは

ちなみに、1個でも理論上はこの矛盾が起こるはずですので、クロック回路として使えるはずです。ですがこれはゲームに負荷を与えるので、通称焼き切れと言って、回路全体がOFFで固定されるようにマイクラ自体でプログラムされています。

2個のNOTでは

2個など偶数個をつなげると、矛盾は起こらないので、当然この状態で止まります。クロック回路としては使えませんが、これも「ラッチ回路」と言って、重要な意味を持ちます。

これはこちらの記事で紹介しています。

その他

その他、このくらいのレベルで知っておきたい知識を紹介します。

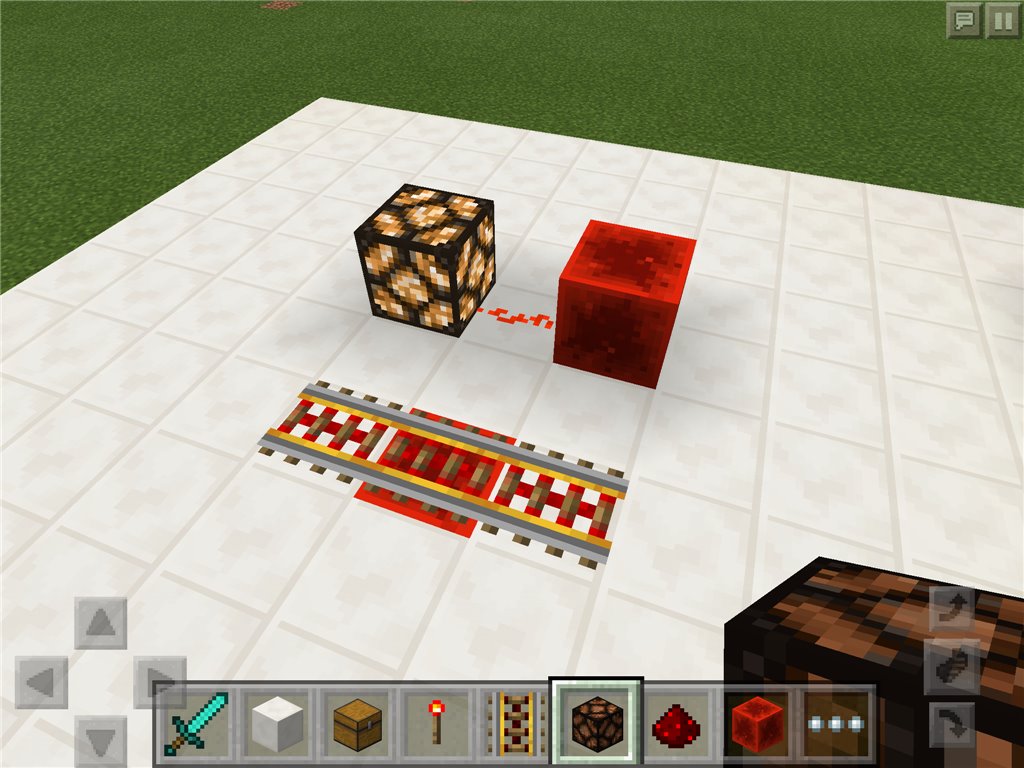

レッドストーンブロック

レッドストーンブロックは入力の代わりに使え、常にONを出力し続けます。例えばパワードレールでOFFにする必要がないときなんかは、下にでも敷いておけば常に使い続けられます。

まあレッドストーンブロックはレッドストーン9個も使用するので、レバーかなんかを横につないでおいたほうがコストは少ないですけどね。

信号のリピート

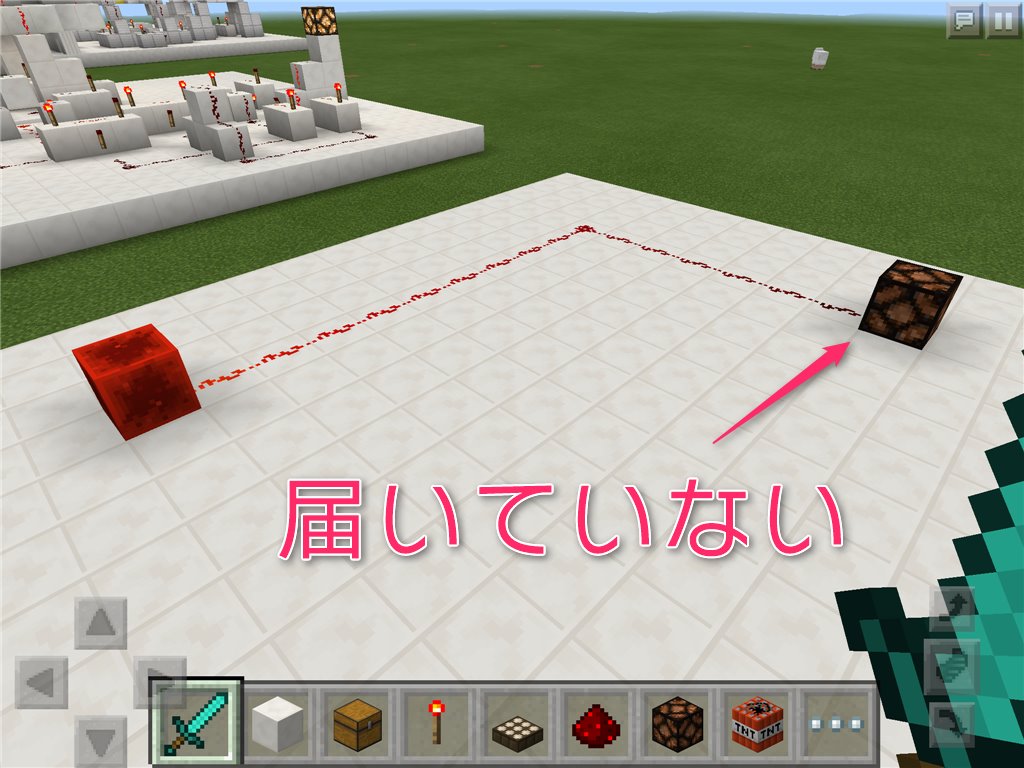

信号の強さは入力によりますが、必ず減衰して、どこかでOFFと同じになります。

例えばこの場合、ONを入力しているにもかかわらず、途中で弱くなって結局OFFになり、ランプがつきません。どうすればよいでしょうか。

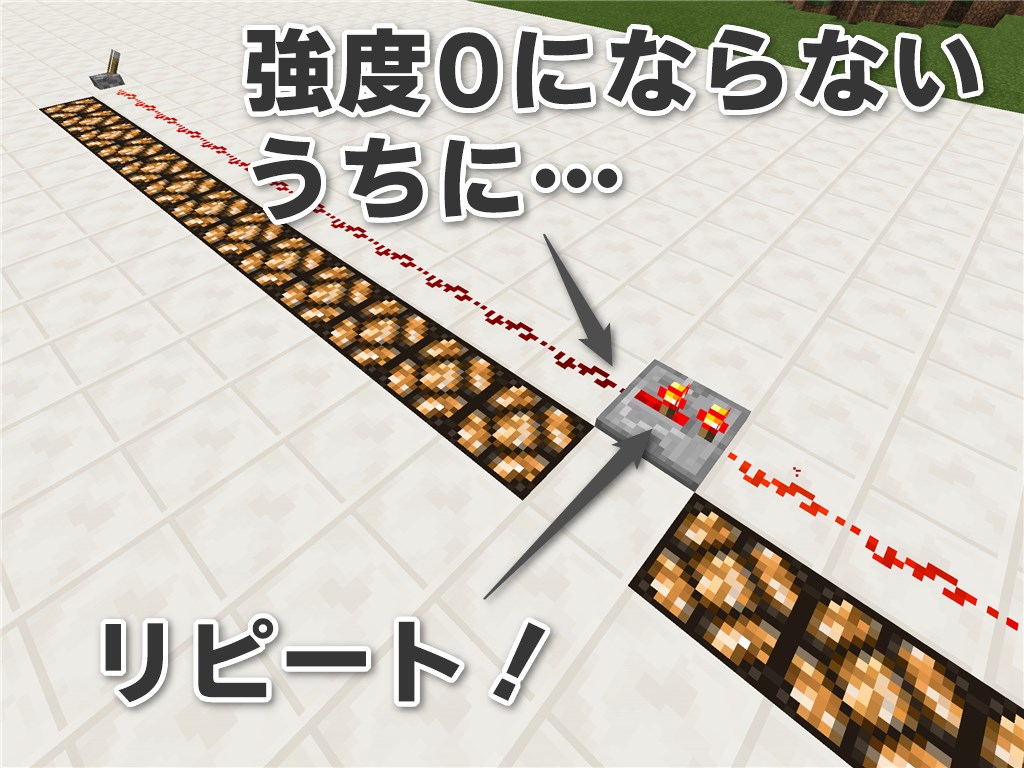

こういうのを間に挟んでください。これはNOT回路の側面にさらにRSトーチをつけたものであり、結局「反転の反転」で元と同じものが出力されます。しかもRSトーチは強い信号を出すため、弱くなった信号を増幅することができます。

なお、これとほぼ同じ動作をする装置もあります。リピーター(反復装置)を使えば、同じように信号を増幅することができます。

ちなみに、リピーターには信号の逆流を防ぐ意味もあります(回路素子で言えば、ダイオードみたいなもの)。これも次回、より複雑な回路を作る際に使います。

さらに高度な内容

というわけで、論理素子とその実用をいろいろ学ぶことができました。次回はもう少し高度で面白い動作をする回路について見てみましょう。

また、ここまでの内容を覚えていれば、基本的な計算機の作り方に関しても理解できると思います。興味があればこちらもどうぞ。

他のサイトで調べてもややこしくてよくわからなかったんですが、やっと理解できました!助かりました

リピーターに関してはRSトーチやRSブロックでも代用出きるんですかね…?(minecraft歴2週間)

RSブロックは必ずONを出力するものですから、来た信号を延長するという用途はできませんので、リピーターの代用にはなりません。RSトーチは本文中にあるような使い方であればリピーターの代用になります(原理的にはNOTを2つ繋げることにより、元の信号と同じものを出力しているということです)

圧力板じゃなくて感圧板では?(・_・?)

あと分かりやすかったです!(^o^)丿

僕自身レッドストーンについては熟知している(つもり)ですが、たまには初心を忘れずに講座でも見てみようかと思いまして…(+_+)

おっと、長文すみません(._.)

ごちゃごちゃと専門用語使ったりだらだら説明していなくて凄く分かりやすい!

助かりました!

ありがとうございます。そういう狙いで書いているため、ご理解いただけて何よりです。

コレ考えたの!!凄すぎだろ…

電子回路設計してますが、サイトでこの解説は非常にわかりやすいと思いました。

何より初心者向けでかつ簡潔。偶々見つけたサイトでしたがサイト作りの参考にもなりました。