リピーター(レッドストーン反復装置)には、いろいろなはたらきがあります。

実際の回路で役立てられるような例を紹介していきながら、使い方を見ていきましょう。

目次

レッドストーン回路のおさらい

0.13がリリースされた際に行っていたレッドストーン回路の説明から少し間が空いてしまったので、まずはレッドストーン回路がどういうものか振り返りましょう。

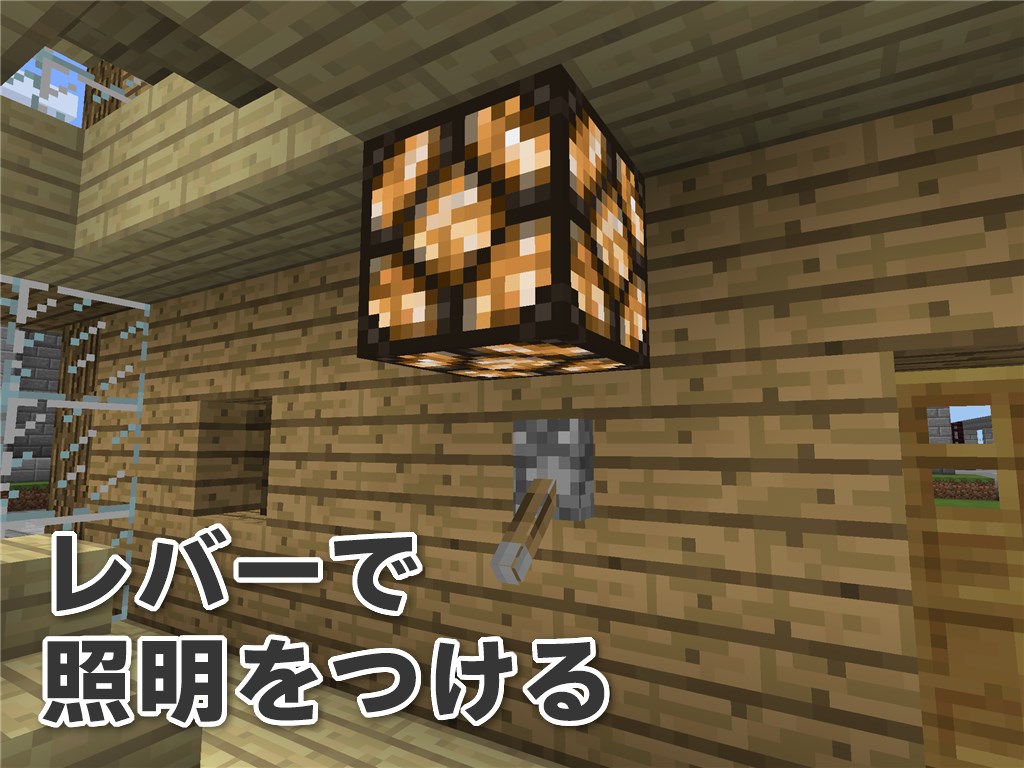

レッドストーン回路は、例えば「レバーを動かすと照明がついたり消えたりする」というように、「ある条件に合わせて特別なブロックを動かす」ためのものでした。

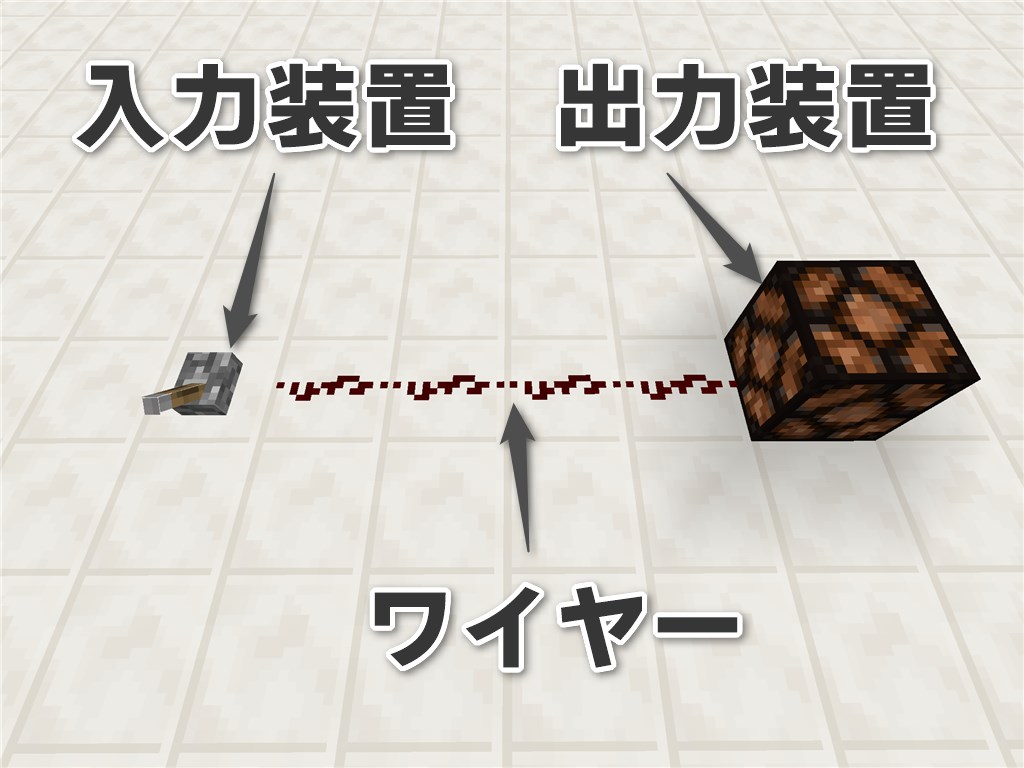

回路は、基本的に以下のようなもので作られているのでした。

- レバーなど、ON/OFFできる「入力装置」

- ドアやランプなど、回路で動かす対象になる「出力装置」

- 入力と出力をつなぐ役割をする「ワイヤー」(レッドストーンを地面に敷いてつなげたもの)

より詳しくは、以下の記事をご覧ください。

レッドストーン回路の信号強度

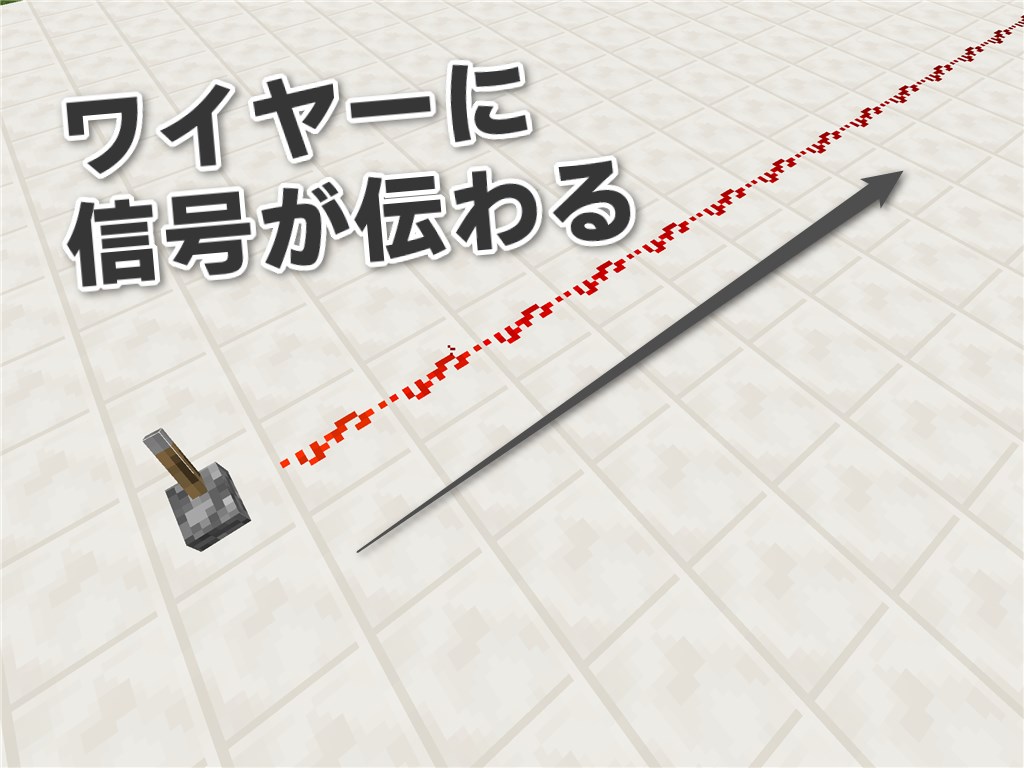

さて、入力装置をONにするとワイヤーに「信号」が伝わるのでしたね。信号が通っているワイヤーは赤く光ります。

ワイヤーは信号を入力装置とは反対側に運んでいきますが、信号は1ブロック進むたびに1ずつ弱くなります。レバーの場合は最初に「強度15」の信号を出しているので、レバーから15ブロックより離れたワイヤーには信号が伝わらないということになります。

つまり、レバーがONであっても、遠くのランプには信号が届かないということです。しかし、時には離れた入力と出力をつなぎたいこともあるでしょう。これを解決してくれるのがレッドストーン反復装置(リピーター)です。

現在統合版では、「レッドストーン反復装置」という名前が使われていますが、「リピーター」の名前のほうが広く知られており、また読みやすいのでこちらを使います。

リピーターの置き方

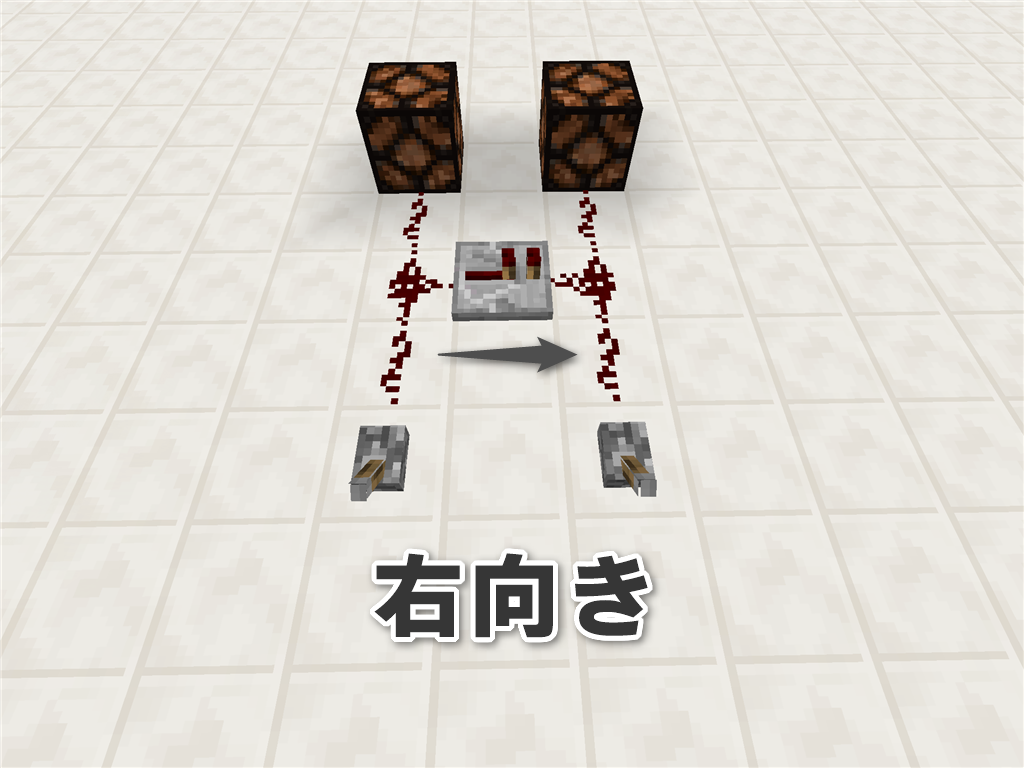

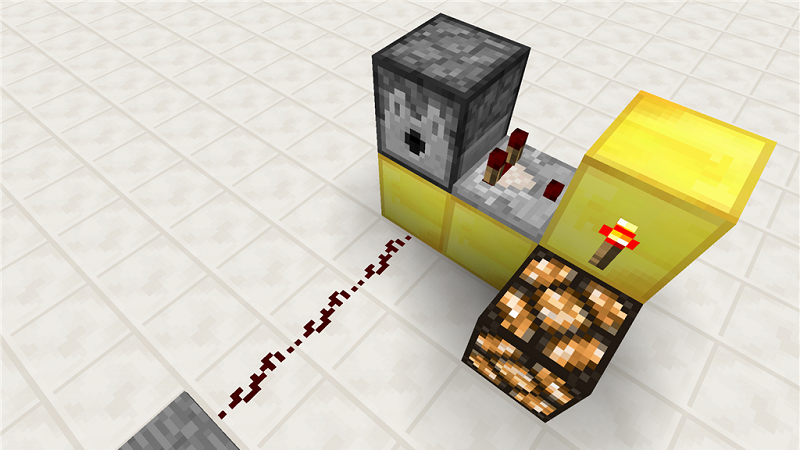

これがリピーターです。ほとんどの立方体の形をしたブロックの上に貼りつけるようにして設置することができます。リピーターには向きがありますので、画像で前後を確認してください。

基本的に、前と後ろにワイヤーや各種装置をつなぐことができます。

リピーターの役割

それでは、リピーターの役割をそれぞれ見ていきましょう。とてもシンプルなように見える装置なのですが、工夫次第でとても多くの使い方をすることができます。

信号のリピート

先ほど確認した通り、ワイヤーは最大で15ブロックまでしか信号を運ぶことができません。

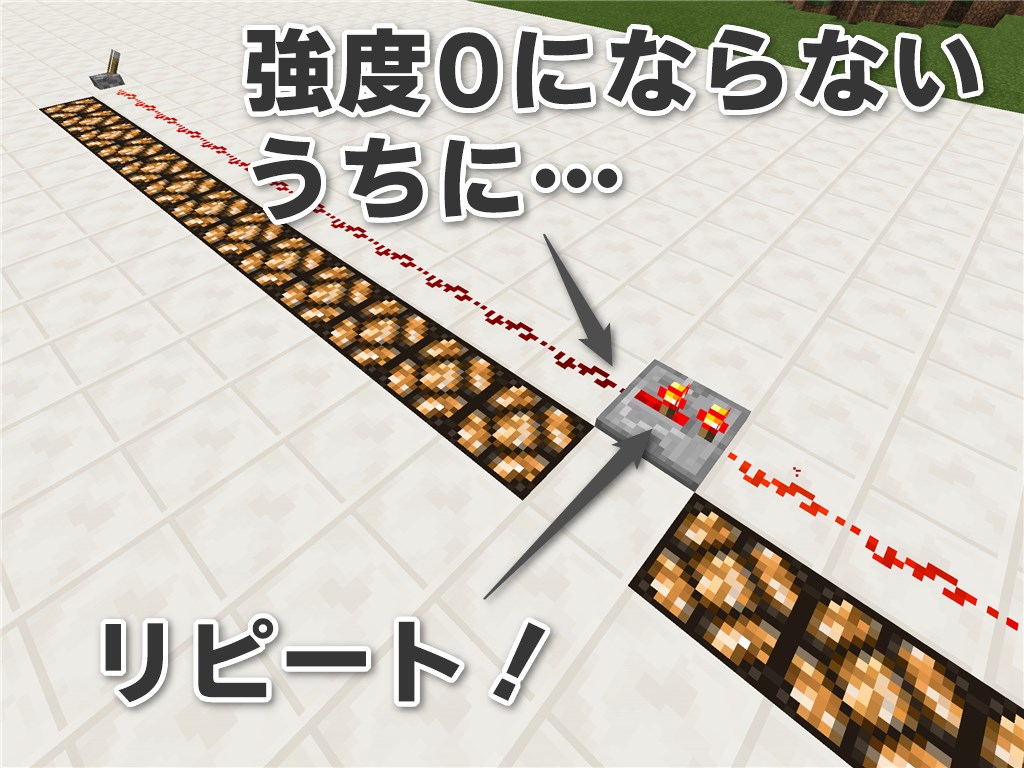

そこで、信号の強度が0になってしまう前にリピーターを入れます。リピーターはONの信号を受け取ると、強度を15に戻して出します。

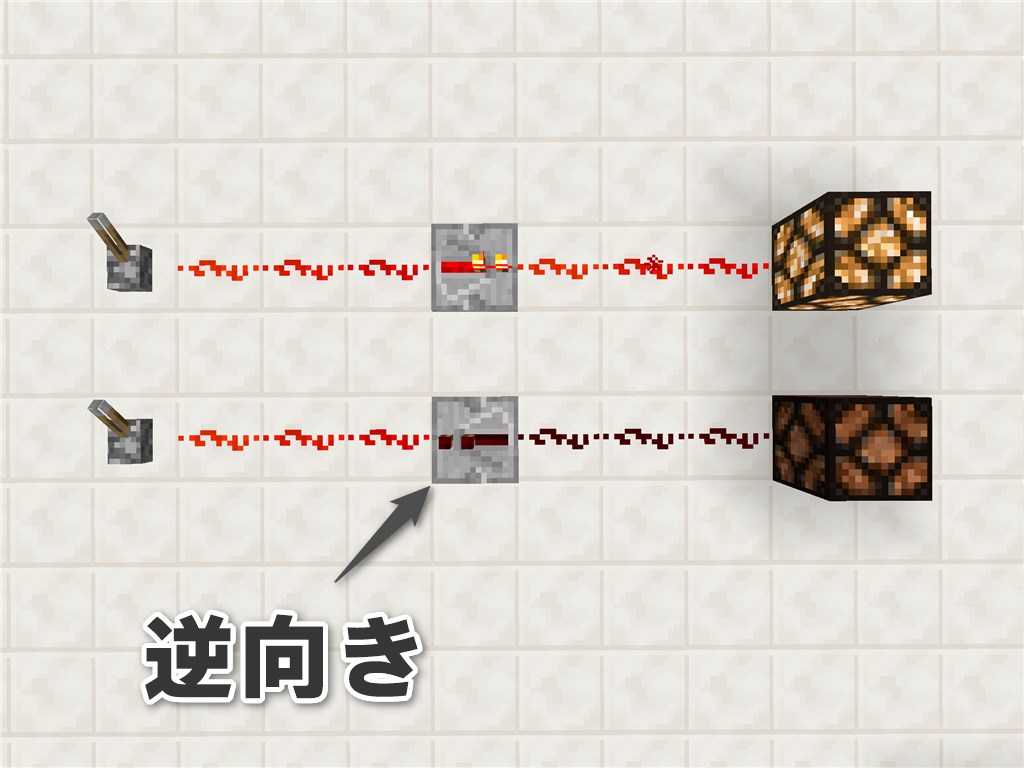

ただし、リピーターを置く向きに注意してください。信号を運びたい側に自分が向いてから、リピーターを設置しなければいけません。リピーターの前側が、信号を伝えたい方向(ここではランプのある方向)に向くようにするのです。

逆向きにしてしまうと、このように信号を一切通さなくなります(詳しくは後述)。

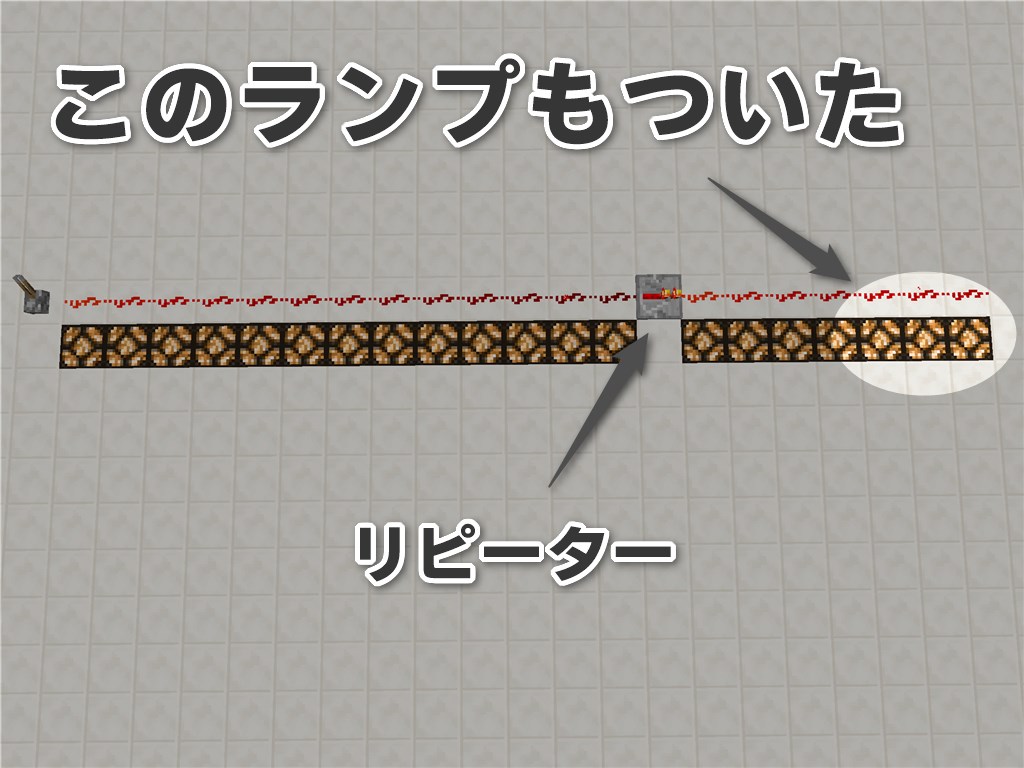

正しく設置できれば、このようにランプのON/OFFがちゃんと端のほうにあるランプまで伝わるようになります。長い回路を作るならリピーター、と肝に銘じておきましょう。

整流作用

さて、リピーターにはまだまだ役割があります。

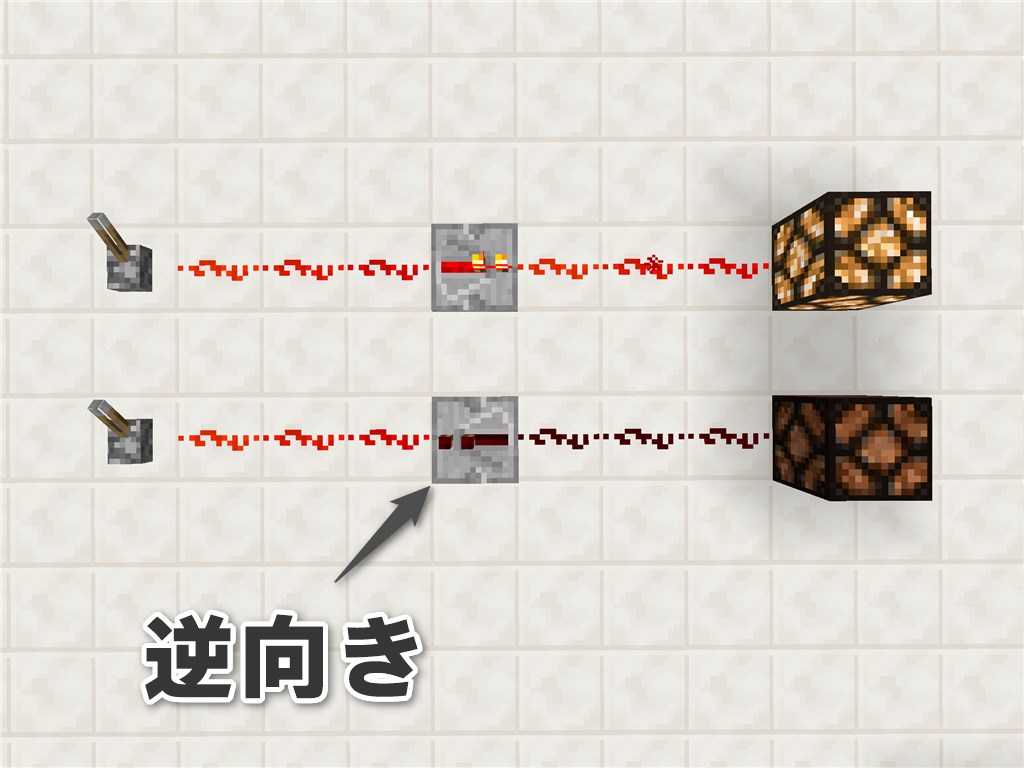

先ほど、逆向きにしてしまうと信号を一切通さなくなると言いました。

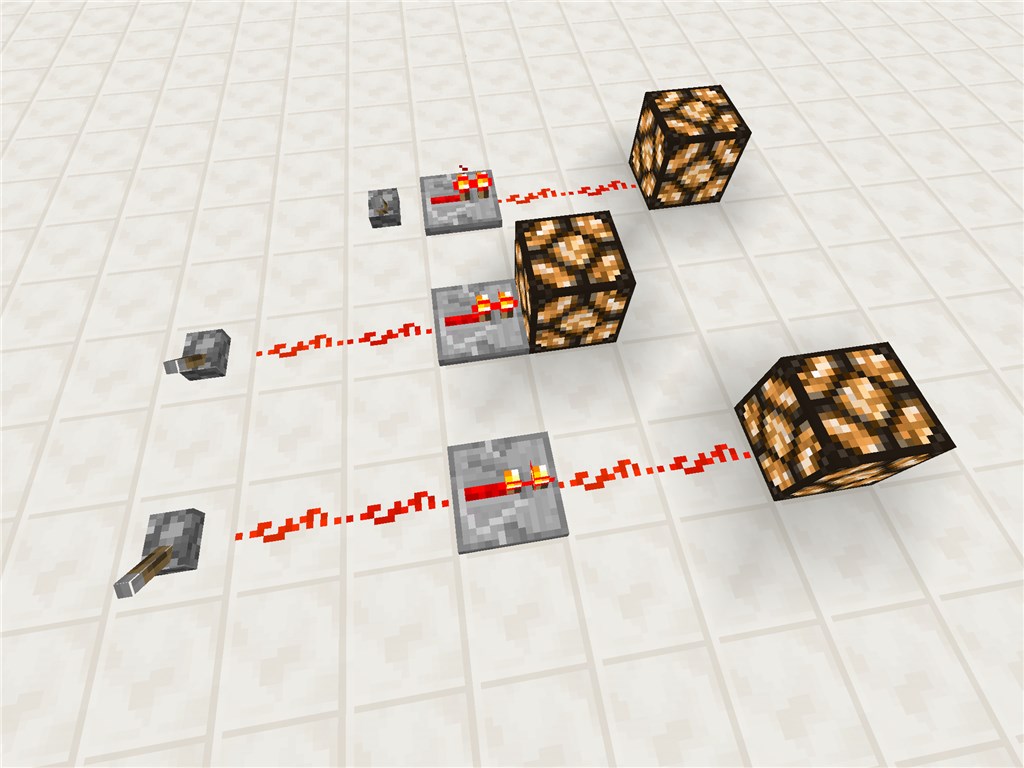

それを確認するための回路を作ってみます。普通にレバーとランプをつなげた回路を2つ用意したら、真ん中に右向きのリピーターを置いてみます。

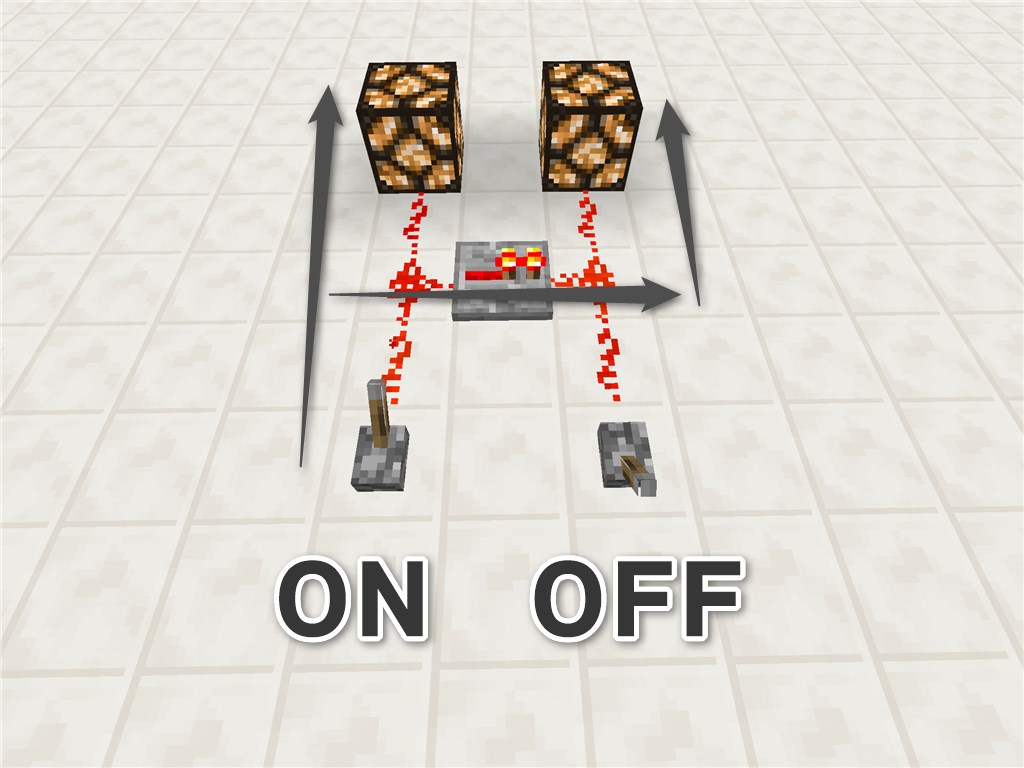

左のレバーをONにすると、リピーターが右側にも信号を伝えるので、両方のランプがつきます。

しかし右側のレバーをONにすると、リピーターは逆方向には信号を伝えないので、左のランプはつきません。

このように、信号が通れる向きを決める役割を「整流作用」といいます。リピーターには整流作用がある、ということですね。

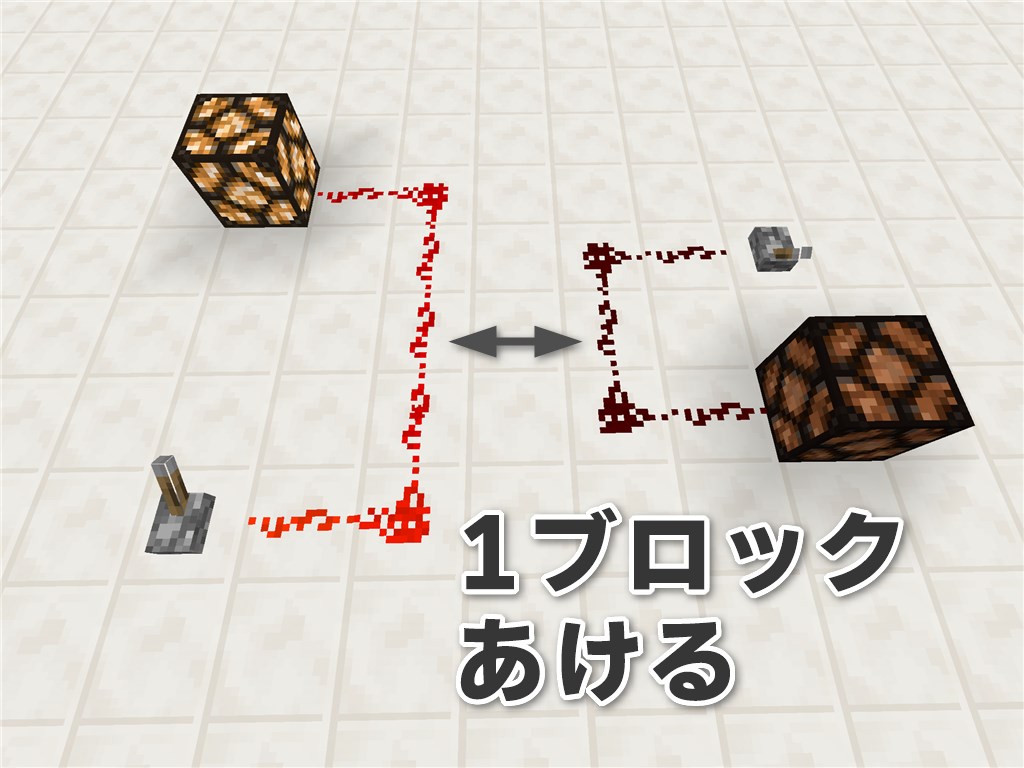

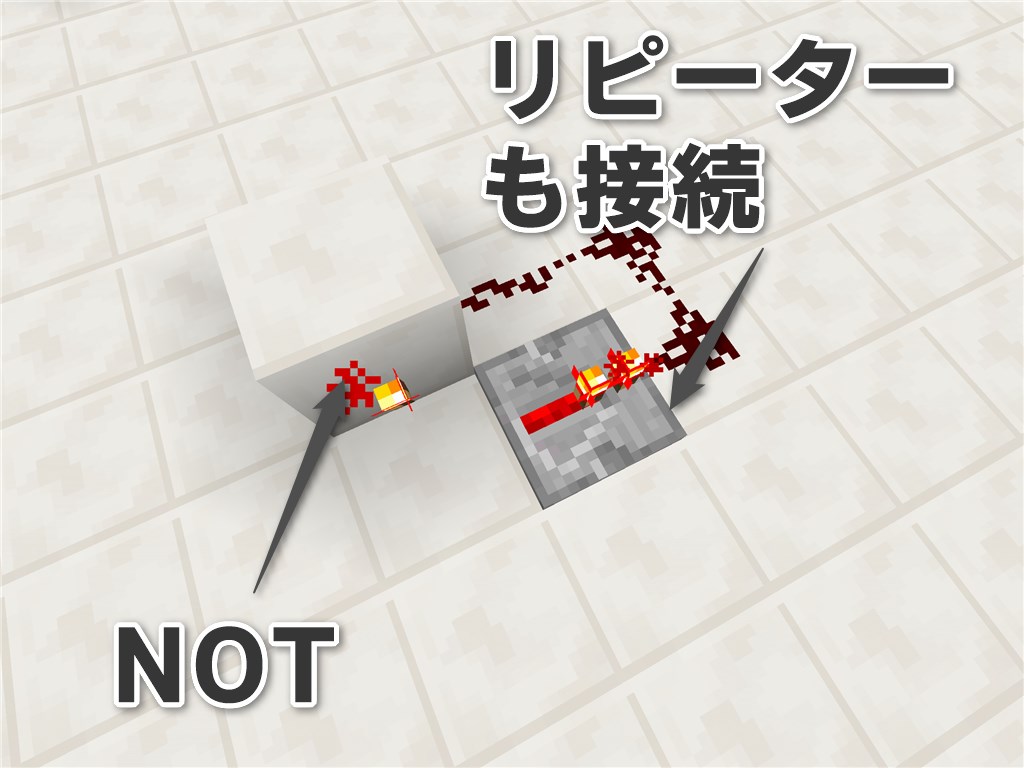

混線をふせぐ

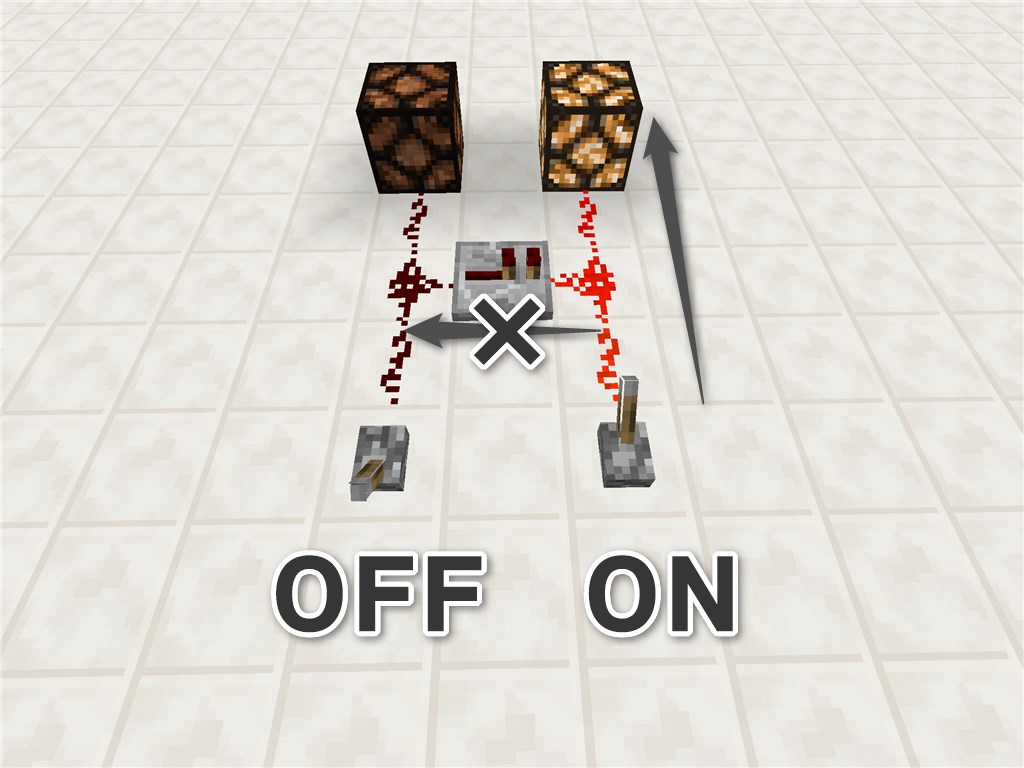

この回路は左右別々に動くようにしたいのですが、真ん中でワイヤーがつながってしまって混線しています。

これでは、どちらのレバーをONにしても両方のランプがついてしまいますね。

もちろんワイヤーの間を1ブロック空けてつながらないようにすれば簡単に解決するのですが、スペースに限りがある場合、またはコンパクトな回路を作りたいときはそれができないことがありますよね。

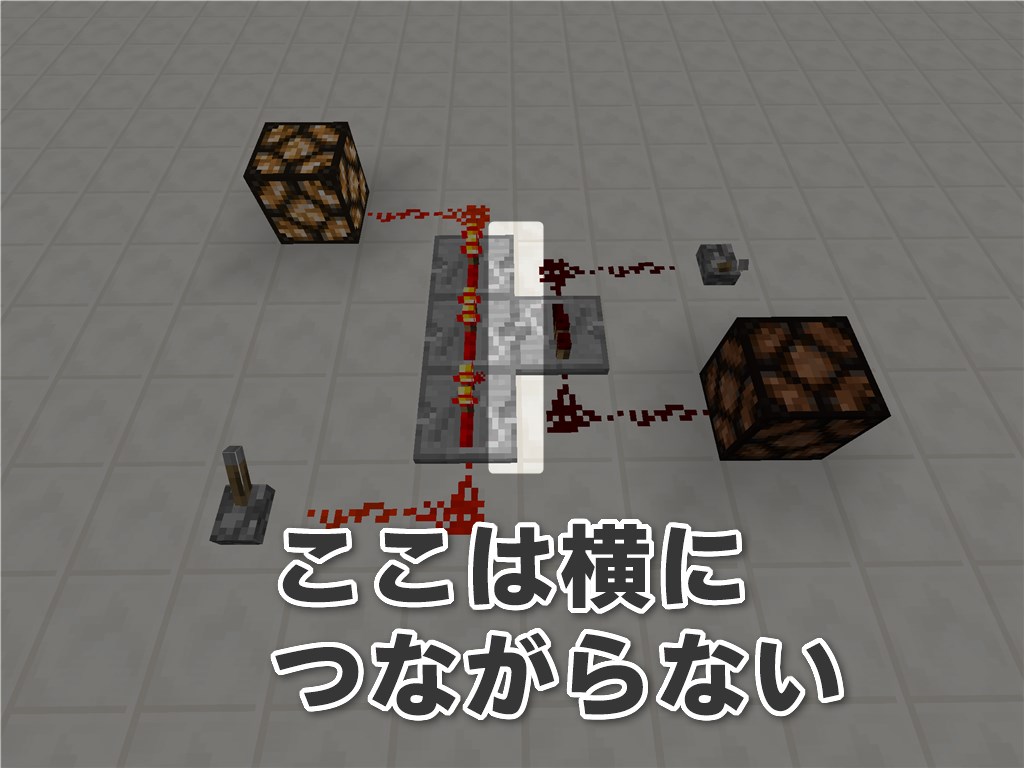

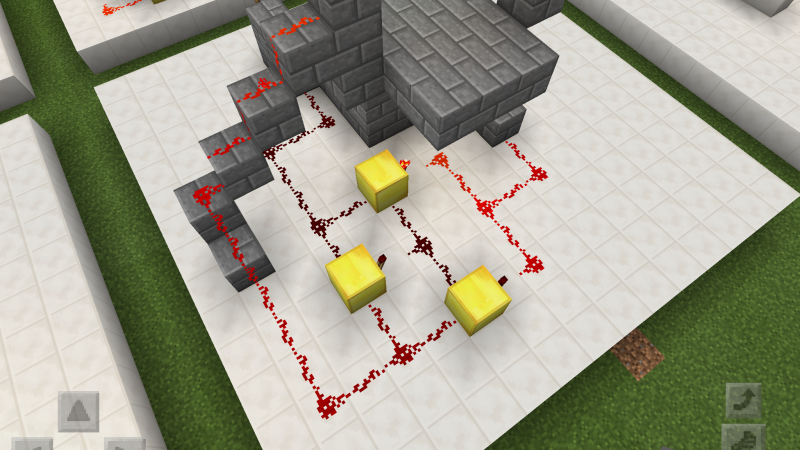

そこでリピーターをこのように配置しましょう。左側は下から上へ、右側は上から下へ、信号を運べるようにリピーターを連結します。

すると、リピーターは横方向のワイヤーとつながらないので、2マス幅をすれ違うときでも混線しなくなります。ただし、使いすぎると遅延(後述)が起こることに注意してください。

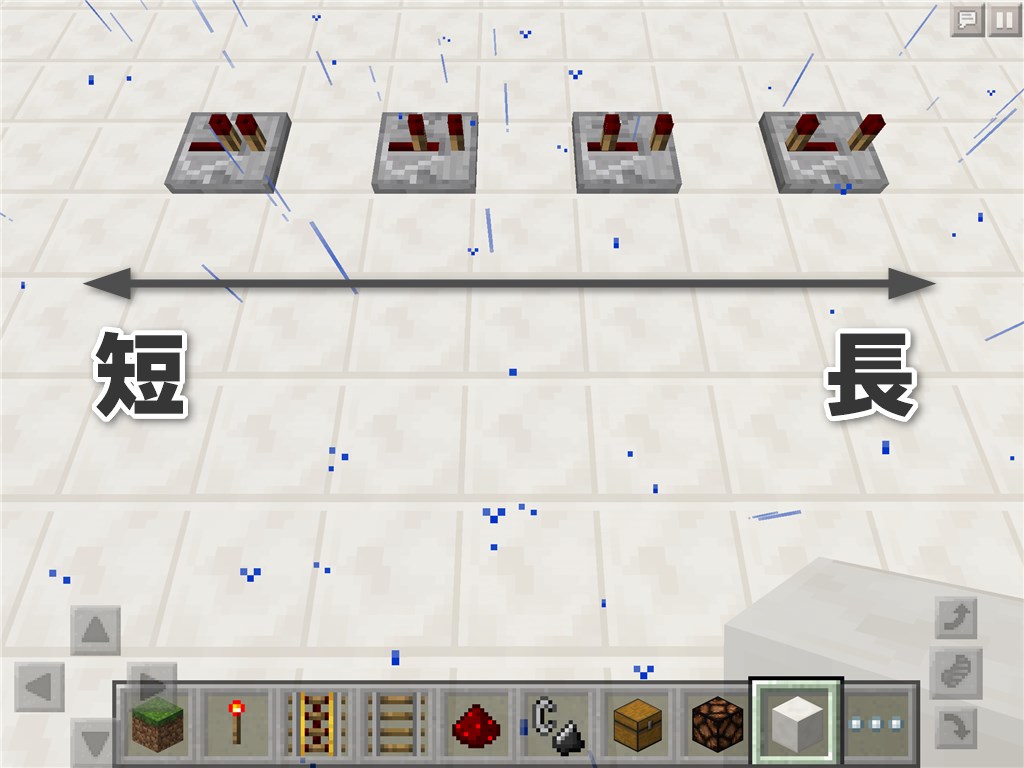

遅延を起こす

リピーターを信号が通るとき、実は少しだけ時間がかかります。この時間を「遅延」と言います。

先ほどのような回路を作ると、レバーを切り替えてからランプが切り替わるのはわずかに(0.1秒程度)遅れるのですが、短くて体感できないかもしれませんね。

そこでリピーターを何回かタップしてみてください。すると、トーチのような形をした棒が動くのがわかるでしょうか。

この棒を動かすことによって、遅延の時間を4段階で変えることができるのです。棒同士が離れれば離れるほど、遅延の時間は長くなります。

最大の遅延時間にしてから、もう一度レバーを切り替えてみましょう。今度は、明らかに目で見えるくらいにランプが遅れて切り替わるようになるはずです。

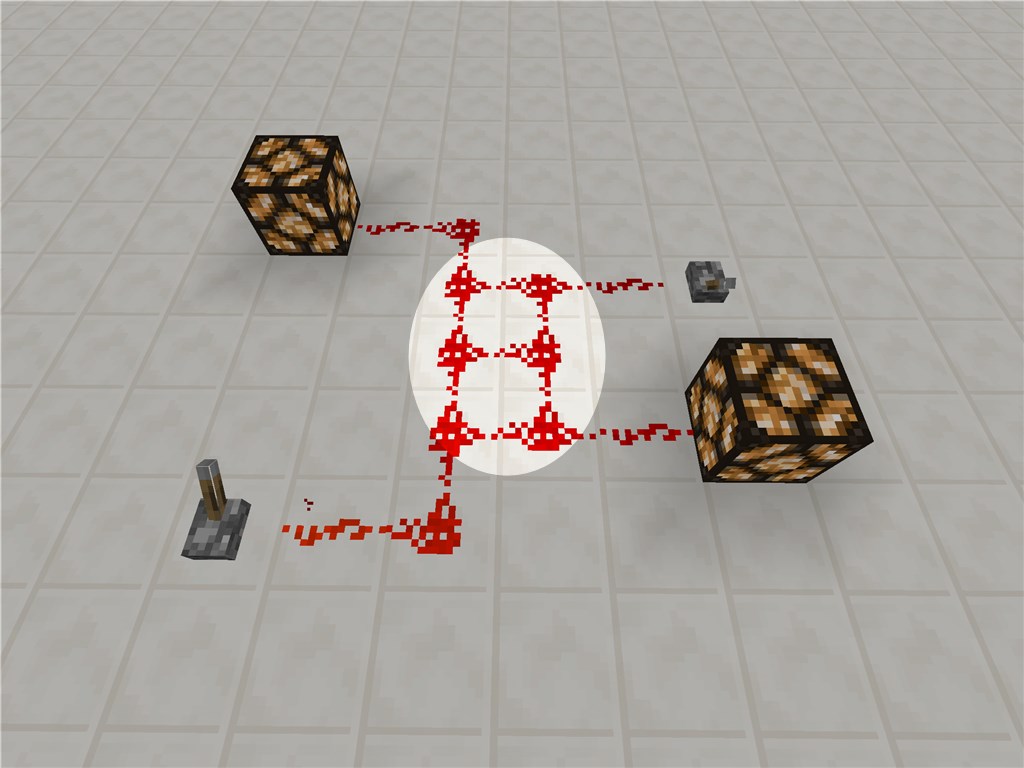

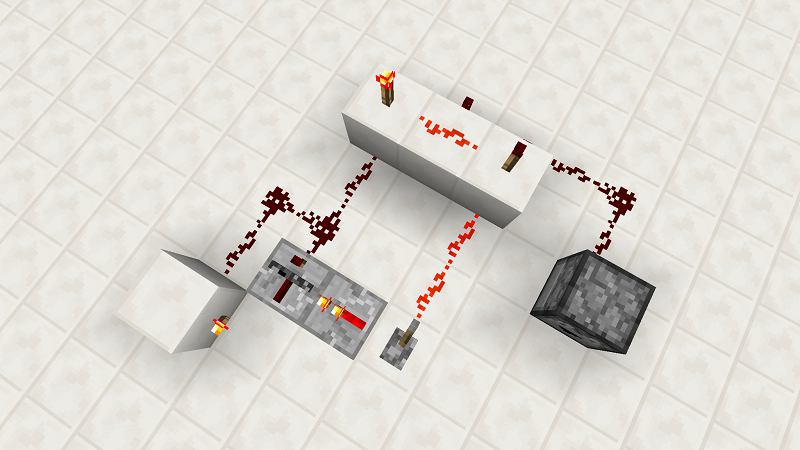

また、リピーターどうしを連結させて置くこともできます。すべてのリピーターの遅延時間を最大にすれば、かなり多くの遅延を起こすことができます。

画像では5個のリピーターを連結して最大の遅延に設定しているので、1個しか使わないときと比べて5倍の時間遅延させることができるのです。

リピーターロック

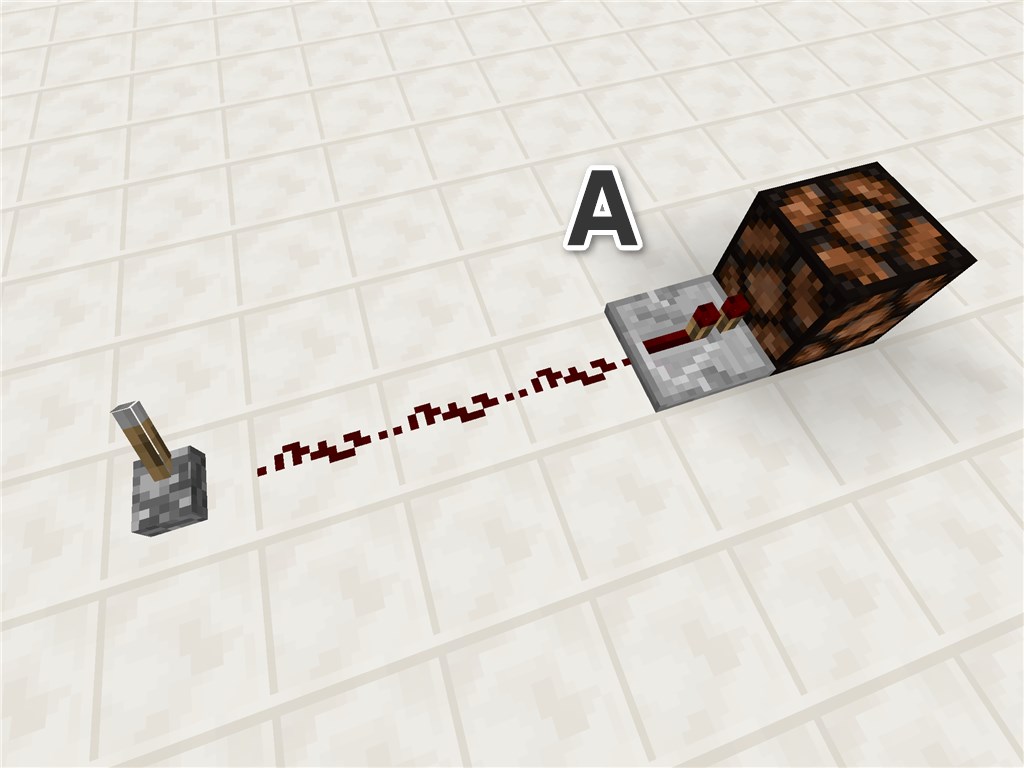

最後に、「リピーターロック」という少し特別な機能について説明します。

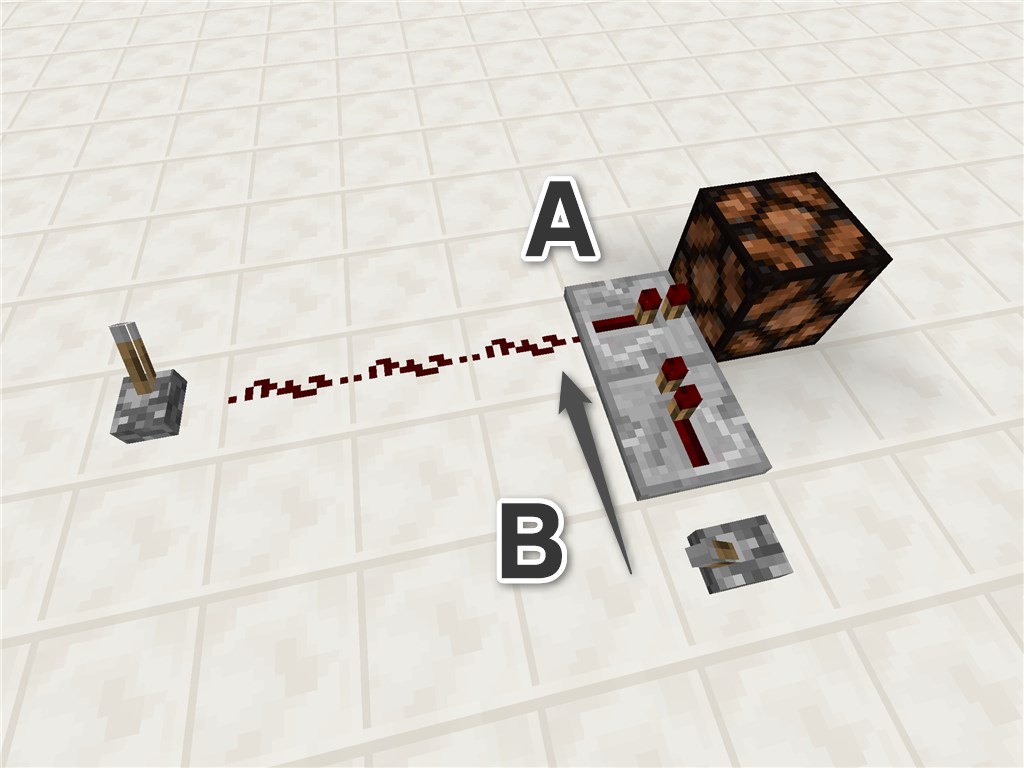

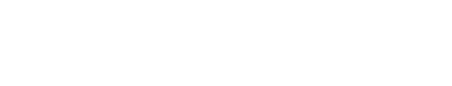

まずはリピーター(ここではAとします)を挟んだ回路を組み立てます。

そのリピーターAの横に別のリピーターBを接続して、リピーターBの後ろにはレバーを設置してください。リピーターの横に信号を入れるのは、このリピーターロックを行いたいときのみの特別な操作です。

このレバーをONにすると、リピーターBもONになりますね。すると、リピーターAの上になにやら岩盤ブロックのようなテクスチャの棒が出現します。これがリピーターロックの状態です。

この状態でリピーターAのほうのレバーを切り替えてみましょう。すると、リピーターAの出力が変わらなくなります。つまりランプが操作できなくなるということです。

なお、ふたたびリピーターBの入力をOFFにすれば、通常の状態に戻ります。このように、リピーターの出力を固定させてしまう機能がリピーターロックです。

リピーターを使った回路例

それでは、ここまでの知識を使って回路を作ってみましょう。

クロック回路をコンパクトに

クロック回路とは、出力のON/OFFが切り替わり続ける回路です。詳しくは、以下をご覧ください。

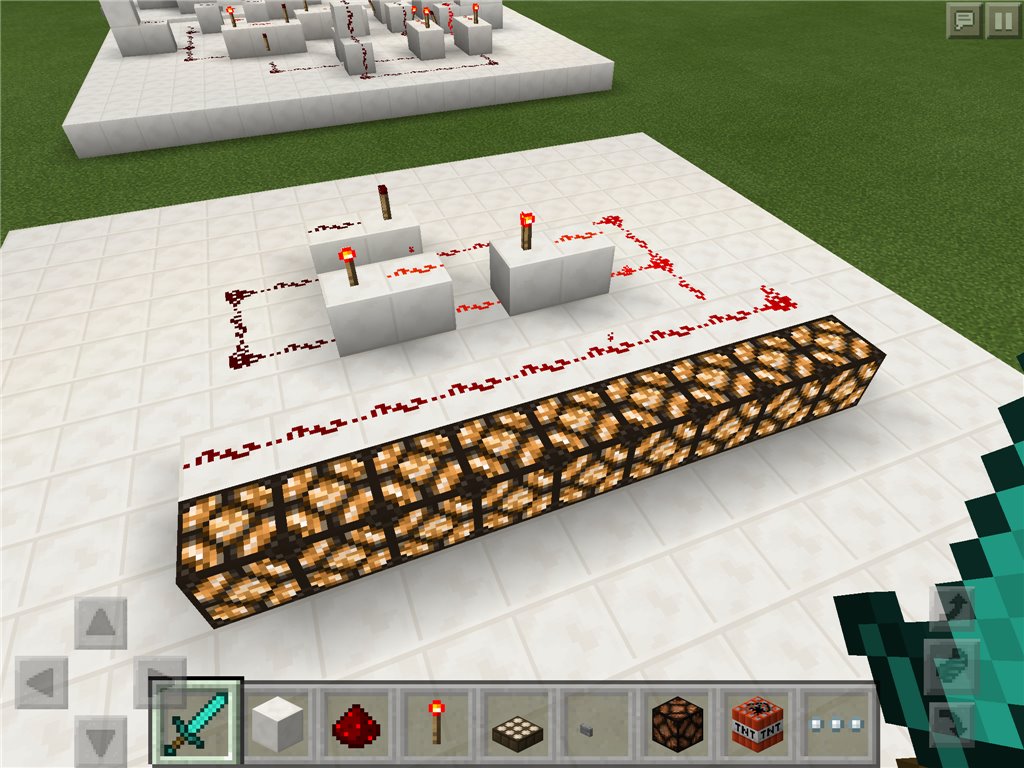

さて、0.13ではNOT回路を3個以上組み合わせないとクロック回路を作ることができませんでした。

なぜなら、NOT回路を1個しか使わないと非常にON/OFFが早く切り替わってしまい、「焼き切れ」と呼ばれる現象が発生して止まってしまうからでしたね。

その焼き切れてしまうのを防ぐためには、リピーターを追加します。リピーターをはさむことによって適度にON/OFFの切り替え速度が抑えられて、焼き切れが発生しないんですね。これで、速いのに止まらないクロック回路を作ることができます。

しかも、リピーターを使用しているので遅延時間の設定が可能になります。つまり、このクロック回路はON/OFFの切り替え速度を4段階に設定することができる、ということなのです。

実際にリピーターをタップしてみると、そのたびに切り替え速度が変わっていくのがわかると思います。使い道にあわせて設定しましょう。

ちなみに、コンパレーターという装置を使用すればさらに速いクロック回路を作ることができます。

リピーターロックを活用

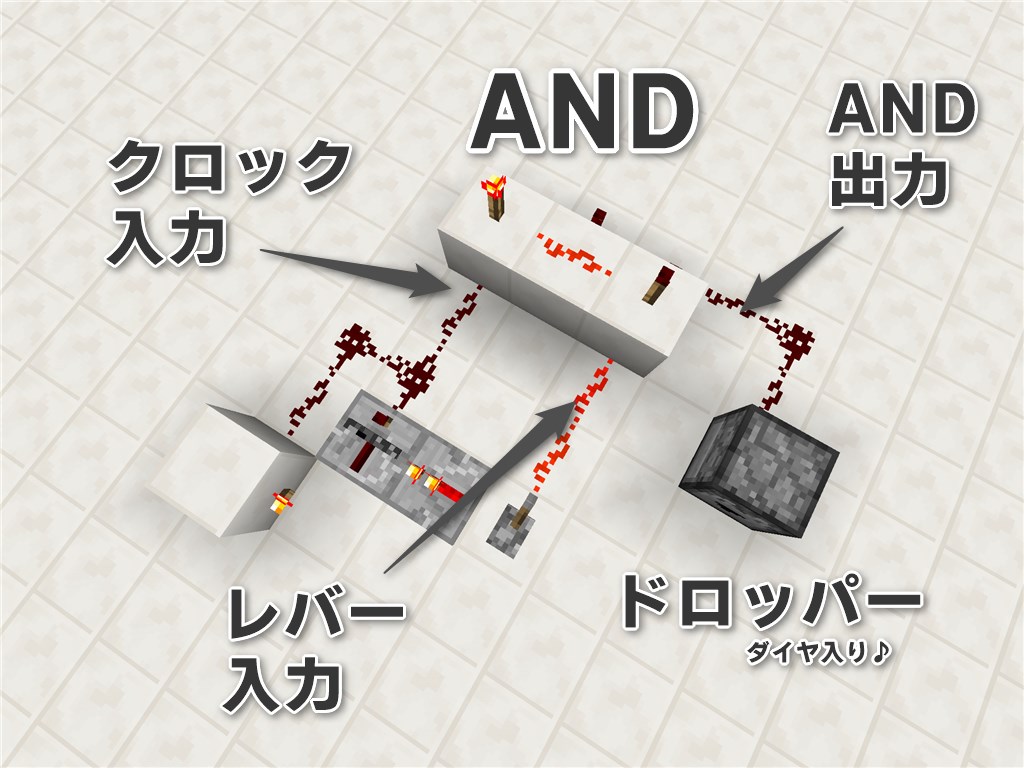

リピーターロックも使ってみましょう。上で作ったクロック回路のリピーターの横にリピーターを配置します。

レバーをONにすれば、リピーターロックがかかることによりクロック回路が一時停止します。なお、そのとき出力がON/OFFどちらの状態で止まるのかはタイミングによるので、目押しでもしない限りは予測できません。

1/2抽選機

その「クロック回路の出力が予測できない」というのを逆手にとって、1/2の確率でアイテムがもらえる抽選機を作ってみましょう。

先ほどの回路にさらに追加していきます。リピーターロック用のレバーとクロック回路をANDの入力にして、ANDの出力をドロッパーに接続します。ドロッパーにはアイテムを入れておきます。

こうすると、レバーをONにしたとき、1/2の確率でドロッパーにONが入力されます。つまり、アイテムが1/2の確率でもらえるということです。

クロック回路があるタイミングでONになっているかOFFになっているかという確率は、当然それぞれ1/2です。

レバーがONになったとき、クロック回路もONになっていればAND回路はONを出力するのですから、つまり「レバーをONにしたとき、AND回路がONになる確率は1/2」ということになりますね。

ボタンの効果を長くする

最後に、リピーターの遅延を応用した回路を作ります。

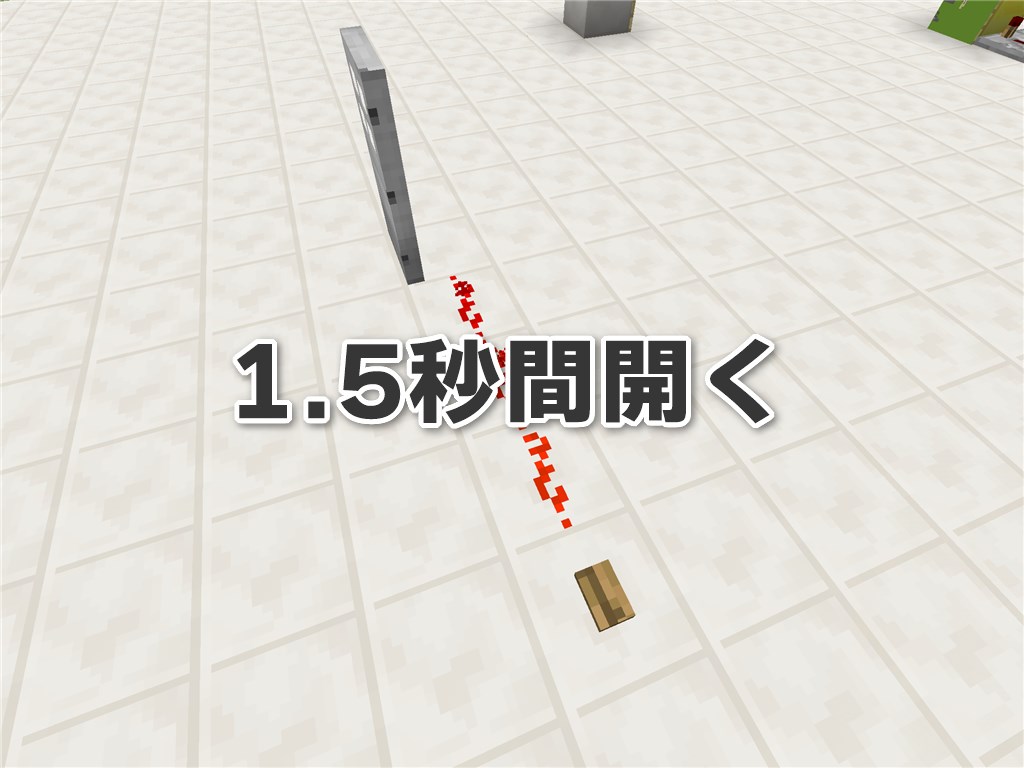

ボタンは木製が1.5秒、石製が1.0秒の時間ONになります。つまり、普通にドアとボタンをつなげただけだと、1.5秒間しかドアを開くことができないのです。でも、もう少し長い時間開けておきたいときもありますよね。

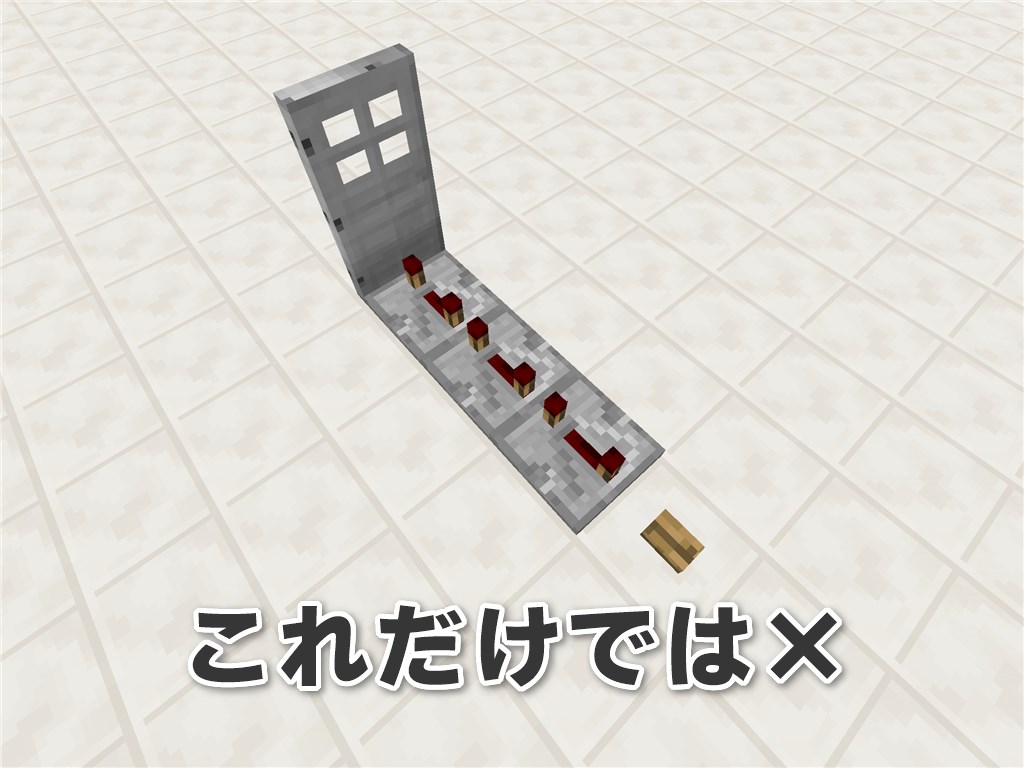

遅延を使えばなんとかなりそう? このアイデアはいいですが、ONになるタイミングがずれるだけなので、1.5秒間しか開かないのは変わりません。ではどうするのか。

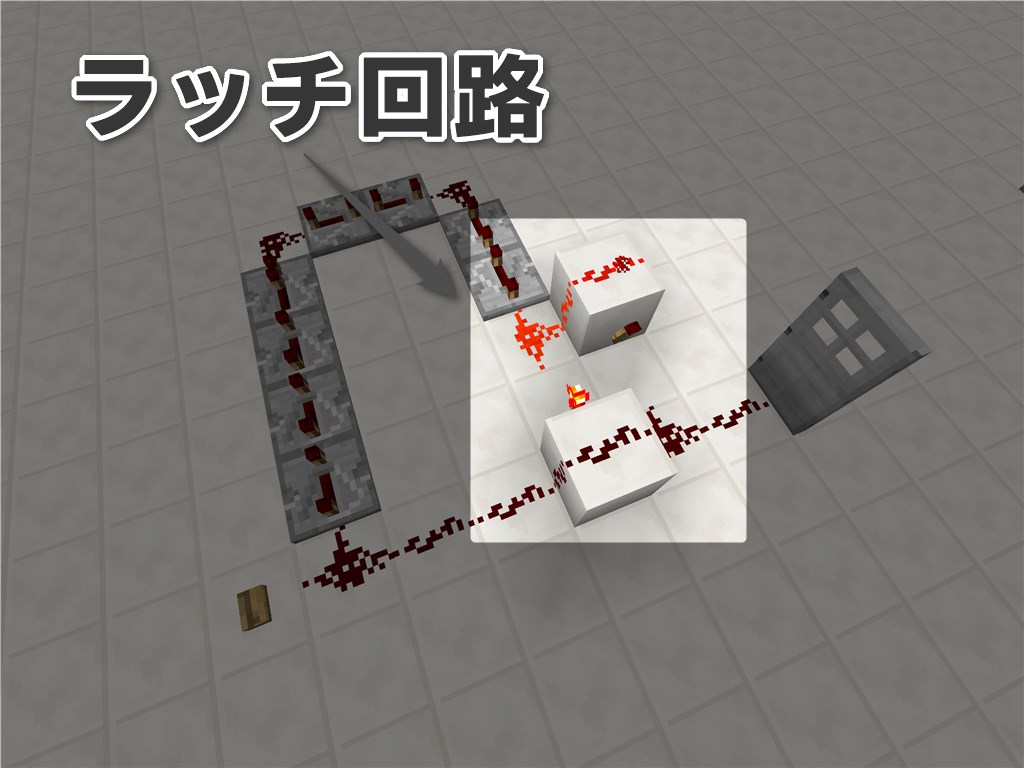

このように、ラッチ回路を使用します。ラッチ回路について忘れた方は、以下の記事をご覧ください。

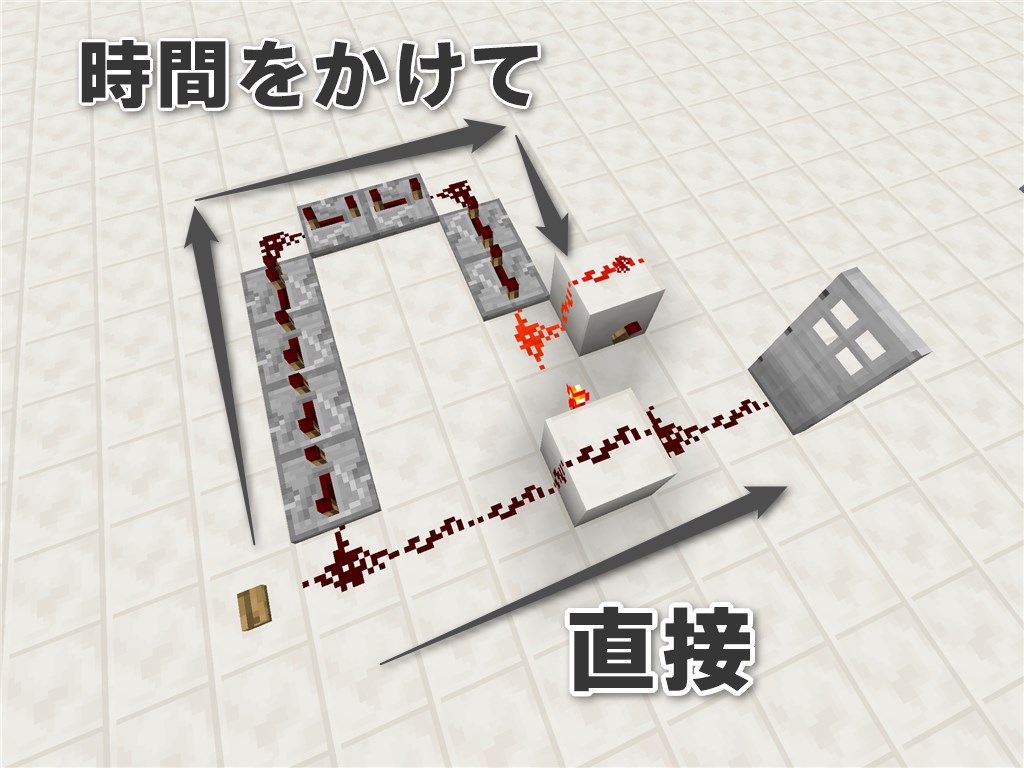

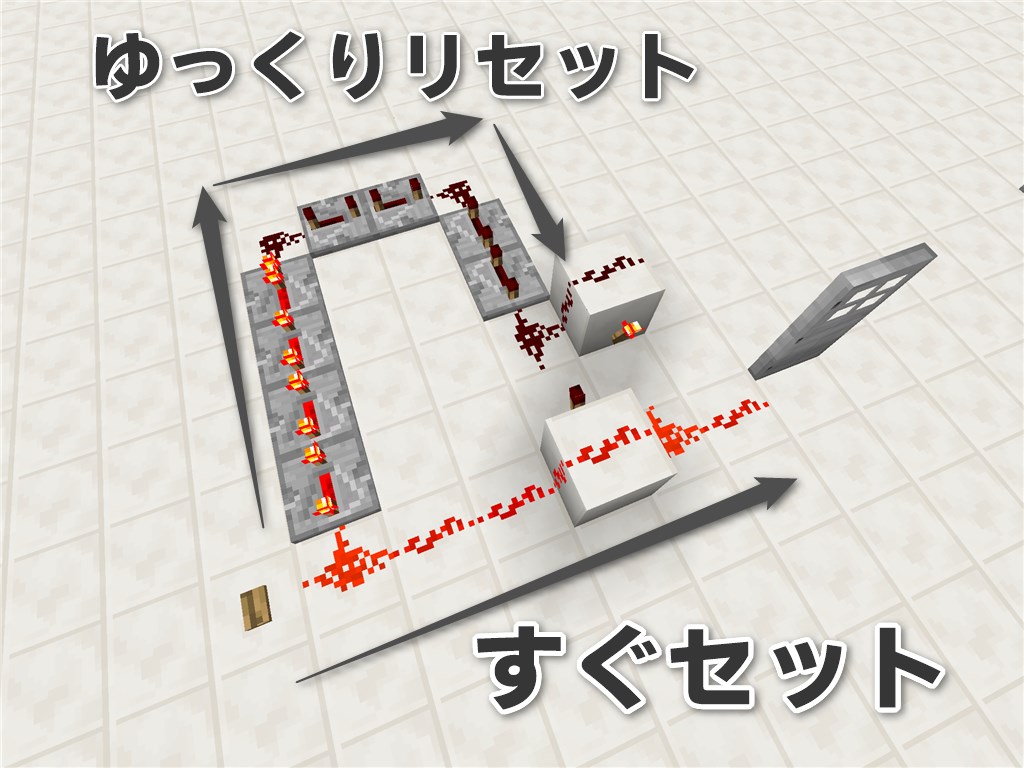

ボタンとドアを直接つながるようにします。ラッチ回路の逆側にも同じボタンからの信号を入れますが、最大時間遅延のリピーターを好きなだけ並べて信号の進みを遅らせます。これだけで2秒以上開くドアになっています。

ボタンを押してみれば、すぐに理由がわかるはずです。ボタンを押すとすぐにラッチ回路にONがセットされてドアが開きます。それとは別にリピーターのほうでも時間をかけて信号が通っていき、やがてラッチ回路の逆側にたどり着くので、そこでラッチ回路がリセットされます。

つまり、リピーターの数を好きなだけ増やせば、それだけ長い時間開くドアが作れることになります。

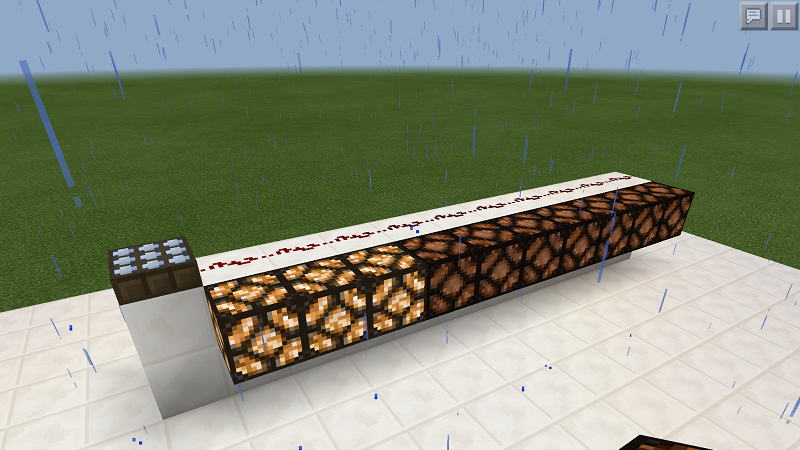

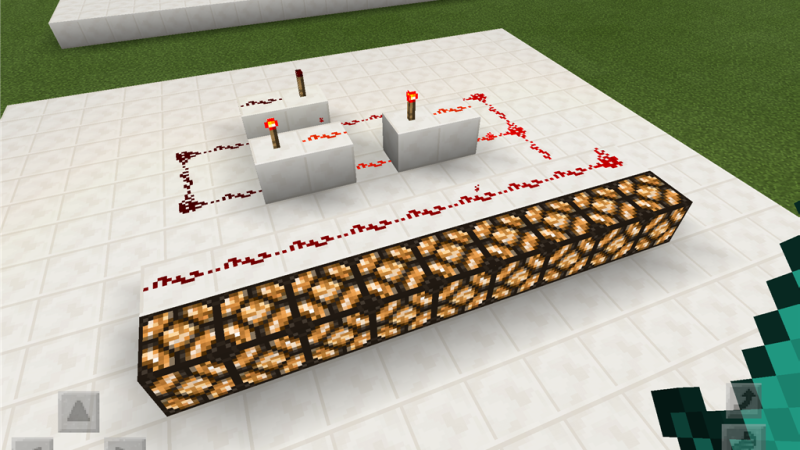

余談ですが、0.13ではリピーターがないので、同じような回路を作ろうと思ったらこんなにトーチをつなげるしかありませんでした。これはどっからどう見ても実用的ではないので、リピーターが追加されて本当にうれしいですよね。

終わりに

というわけで、リピーターの特徴と、それを使用した回路をいくつか見てきました。リピーターの特徴は、回路のバリエーションを広げてくれ、非常に便利なものだということがわかったでしょうか。

次回はコンパレーターについて見ていきましょう。リピーターと形は似ていますが、「信号の強さ」を条件に動くという珍しい装置ですよ。

リピーターロックの前までは理解できました。また参考にさせて貰います(*゚-゚)

ブロック越しに信号を伝えられる・受け取れる機能も説明して下さい!!

ブロック越しにしたいならそのブロックにリピーターをつなげて下さい 受け取りたいならリピーターをつなげたブロック越しにレッドストーンの粉を置いてください それで動くはずです